Unas gotas de la lluvia de los últimos días son suficientes para sentirme caliente todo el tiempo y mi madre comprobar que estoy más frío que las paredes del congelador

Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 he tenido la enfermedad unas cinco veces. Hasta ahora no hay prueba que demuestre lo contrario, tampoco alguna que lo afirme, porque del primer PCR que me hice aún espero el resultado; cuatro meses después.

La primera vez que me “contagié” fue cuando todos le teníamos más respeto al virus y ni siquiera me había graduado de los estudios universitarios. En ese entonces, cientos de casos eran un escándalo y salía muy poco de casa. Mi tiempo estaba inmerso en la culminación de la tesis e Internet me abofeteaba un abanico de noticias, vicio por el cual me quedó poco para recurrir a “internautas anónimos”.

Nunca antes la infoxicación me había jugado una mala pasada; si iba a ser periodista (ya lo soy), el colmo sería que no me informara, pero entre un nuevo síntoma cada semana, las secuelas, que si los jóvenes también somos vulnerables, y la preocupación por vivir con dos familiares mayores de 50 años, se vino una marea de contenido difícil de balancear tratándose de algo tan nuevo como el SARS-CoV-2.

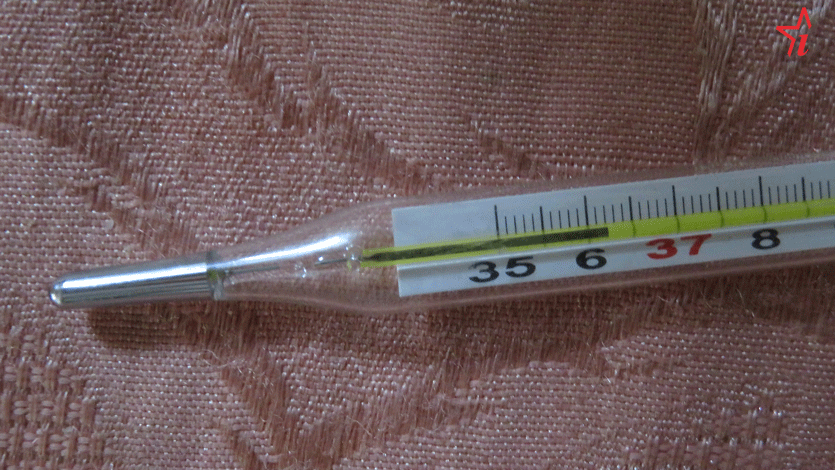

Un día, una fiebre cercana a los 38 grados saltó las alarmas y decidí acudir al Policlínico. Me ardía la garganta, la tenía enrojecida y lo asocié con una amigdalitis. Tanto deseé que fuese así, que antes de decirle el nombre al médico yo mismo me diagnostiqué y él, sin observar mis glándulas, me regresó a casa sin medicación ni el registro de la visita porque, en definitiva, según él, no había tenido contacto con ninguna persona proveniente del extranjero (los que en aquel tiempo traían la enfermedad).

Otra de las veces que “fui positivo” tuve una apretazón en el pecho y un dolor en los pulmones como si se hubiesen desprendido tras lanzarme de un quinto piso. Esa ocasión consulté vía WhatsApp a un amigo cuasi médico que vive en Matanzas. Por suerte, “la cosa” se me fue pasando.

Después, solo llevaba una semana enfrentándome a la vida laboral cuando mi jefe, un viernes en la tarde, me dice desde el otro lado del teléfono: “¿Estás listo? Prepara cepillo y pasta que te vas mañana para un Centro de Aislamiento”. Yo, que hasta ese entonces apenas salía de mi cuarto, no hice más que responderle, como quien no tiene opciones: “Bueno… ¿a qué hora es eso?”.

Por suerte (dentro del impacto por tamaña noticia para un principiante), era solo a una cobertura periodística a Ceballos 8 para contar el día a día de uno de los primeros sitios en atender a pacientes sospechosos; visita que se multiplicó a otros tres. ¿Y al siguiente día qué? ¡Equilicuá! Fiebre para “confirmar” la presencia de COVID-19.

Tal pareciera que la hipocondriasis se hereda (se sabe que este trastorno no es transitivo). La “obtuve” de mi difunta bisabuela Mimo. Mimo padeció de todo hasta los 98 y clínicamente de nada. Una vez se encaprichó en haber contraído la epilepsia de Toby, su perro, y lo único que le faltó fue soltar espuma por la boca.

Y no es que no me cuide. Ser hipocondríaco también tiene sus ventajas, como ser excesivo con la limpieza de las manos, las superficies… usar doble nasobuco y una careta transparente que te ahoga (como debe ser). Aunque enfermarse hoy ya no es extraño sino común, lastimosamente, pero la vida hay preservarla.

Luego de estas experiencias, “he enfermado” de COVID-19 otras veces. La más reciente es justo ahora: unas gotas de la lluvia de los últimos días, suficientes para sentirme caliente todo el tiempo y mi madre comprobar que estoy más frío que las paredes del congelador.

Pero, eso sí, la carga viral de Ciego de Ávila ahora es tan alta que todo cuidado es poco, así que decidí hacerme un PCR para despejar dudas. De momento, vuelvo a “tener COVID-19”; esta vez, espero que el PCR sí demuestre lo contrario.