El final de mayo y el arranque de junio han dejado un panorama meteorológico interesante. En esta edición, resumimos los eventos más destacados: desde la preocupante sequía que afecta a nuestra provincia hasta el inicio oficial de la temporada de huracanes, pasando por lluvias intensas de los primeros días de junio y la llegada del polvo del Sahara, un fenómeno que año tras año capta la atención de todos.

Mayo 2025: El menos lluvioso en 4 años

Cerrando mayo, las noticias no son alentadoras. El mes terminó muy por debajo de la lámina media histórica, tanto así que lo precipitado no alcanzó ni el 50 por ciento de los registros históricos. Con una anomalía negativa de 91.9 milímetros (mm) el recién finalizado mes, se convirtió en el de menos precipitaciones registradas desde al menos el año 2021.

Mayo, segundo mes en que más llueve históricamente durante el año, acrecentó el déficit acumulado de precipitaciones en el territorio, afectado por un evento de sequía meteorológica. De los 31 días del mes, solo en tres llovió en la estación meteorológica de Júcaro, acumulando apenas el 2.1 por ciento de la lámina histórica. En contraste, las estaciones de Venezuela y Falla registraron valores más altos, aunque aún insuficientes: 59.5 por ciento y 82.3 por ciento, respectivamente. En cuanto a las temperaturas se mantuvo la tendencia al ascenso de los últimos años con anomalías positivas que en algunos casos superaron los dos y tres grados Celsius.

Lluvias intensas en junio: ¿un alivio para la sequía?

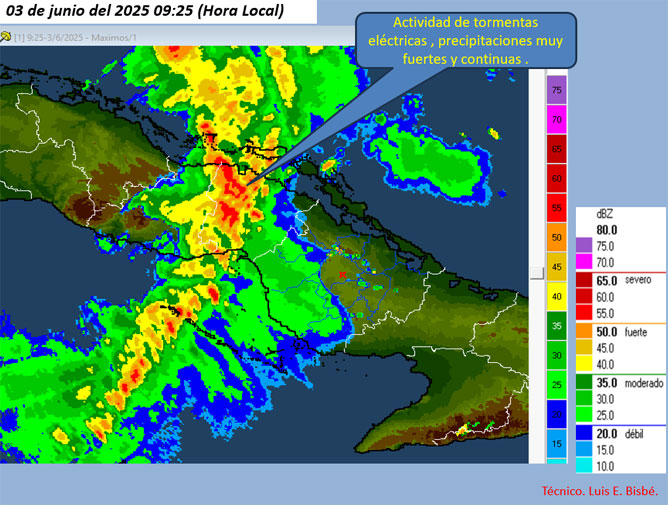

Si mayo fue un mes crítico en términos hídricos, los primeros días de junio han intentado paliar la situación con acumulados significativos de lluvia. Una vaguada extendida sobre el este del Golfo de México, y con representación en todos los niveles de la troposfera —patrón sinóptico típico de inicios de junio—, provocó un aumento de las precipitaciones, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que en algunos casos llegaron a ser fuertes e intensas.

Sin embargo, estos acumulados no son suficientes para compensar el déficit hídrico acumulado. Además, la distribución espacial de las lluvias ha sido desigual: los mayores registros se concentraron en el norte y el oeste del territorio. Por ejemplo, en el municipio de Baraguá, los acumulados durante los dos días del evento oscilaron entre siete y 11 mm, valores modestos en comparación con otras zonas.

Como mencioné anteriormente, las precipitaciones más intensas se registraron en el norte y el oeste de la provincia. La estación meteorológica automática de Punta Alegre lideró los acumulados con 208.4 mm en 48 horas, la cifra más alta entre las estaciones del Centro Meteorológico Provincial y la red de pluviómetros del Instituto de Recursos Hidráulicos (INRH). En segundo lugar, quedó el pluviómetro del Tanque Elevado de Turiguanó, con 199.4 mm en el mismo período, el registro más alto de la red del INRH.

En la tarde-noche del 2 de junio, una supercelda descargó directamente sobre la estación meteorológica automática de Cayo Coco, acompañada de vientos muy fuertes y lluvia torrencial. A las 7:25 p.m., la estación registró una ráfaga máxima de 110.9 km/h, mientras que en apenas una hora se acumularon 106.9 mm de precipitación, un dato excepcional que refleja la intensidad del fenómeno.

Es importante aclarar que los meteorólogos avileños no cometieron errores en los pronósticos para los primeros días de junio, al no prever las lluvias intensas. Este tipo de evento resulta particularmente complejo debido a la gran inestabilidad atmosférica y su naturaleza estocástica, factores que introducen incertidumbre incluso en los modelos más avanzados. Ningún modelo preveía inicialmente lluvias intensas sobre Ciego de Ávila; las proyecciones indicaban que las precipitaciones más fuertes se concentrarían en el occidente del país.

Sin embargo, el equipo de meteorólogos del Grupo Provincial de Pronóstico mantuvo una vigilancia constante, ajustando sus evaluaciones conforme evolucionaban las condiciones. A través de los diferentes canales de comunicación, se informó oportunamente a la población y a las autoridades sobre los cambios en tiempo real, garantizando una respuesta adecuada ante la inclemencia del tiempo.

Este caso demuestra los desafíos que enfrenta la predicción meteorológica, especialmente en situaciones de alta inestabilidad, donde la observación continua y la experiencia profesional son claves.

Primeras olas de polvo del Sahara

En esta época del año, las redes sociales suelen llenarse de comentarios sobre la llegada a nuestro país de olas de polvo del Sahara. El tema despierta gran interés, como si se tratara de un fenómeno inusual, pero lo cierto es que las calimas (nombre técnico de este litometeoro en el ámbito meteorológico) nos acompañan desde hace milenios.

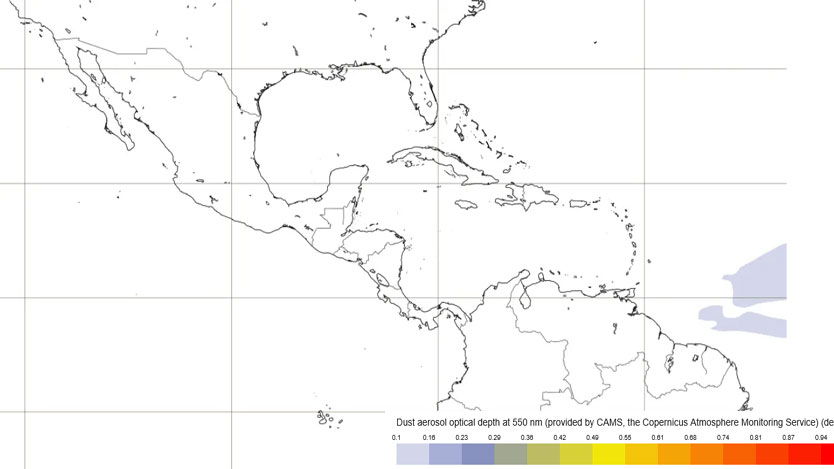

La diferencia ahora es que, en las últimas décadas, su impacto ha sido estudiado con mayor detalle gracias al avance de la tecnología satelital. Además, el auge de las redes sociales ha contribuido a que el tema se viralice con más facilidad. Este año nos llegó la primera oleada de polvo justo cuando ocurrían las lluvias intensas combinándose los meteoros.

El polvo del Sahara es una masa de partículas minerales (arena, arcilla, hierro y otros minerales) que se levantan desde el desierto del Sahara en África debido a tormentas de viento. Los vientos alisios lo transportan a través del Océano Atlántico hasta el mar Caribe, afectando nuestro país con concentraciones por lo general entre ligeras y moderadas.

Este fenómeno ocurre principalmente entre los meses de junio y agosto, cuando las condiciones en la circulación atmosférica son más favorables, aunque en el pasado se han registrado olas en mayo o septiembre y por lo general los picos con las concentraciones más fuertes suelen darse en julio. El polvo viaja aproximadamente de 5000 a 7000 kilómetros desde el Sahara hasta el Caribe y se mueve entre 1500 y 6000 metros de altitud.

El mayor evento de polvo del Sahara registrado en el Caribe ocurrió en junio de 2020, cuando una enorme nube de polvo bautizada por los medios como Godzilla afectó las islas del Caribe con una magnitud única.

Cuando estamos bajo la influencia de una ola de polvo desértico disminuyen las lluvias, aumentan las temperaturas y el cielo pierde su color azul habitual tornándose lechoso. Un punto a favor del polvo del Sahara es que limita la formación y desarrollo de ciclones tropicales debido a que las partículas de polvo crean una capa de aire seco y denso en la atmósfera, que interrumpe la humedad esencial para la convección de las tormentas.

Por otro lado, los vientos fuertes que transportan el polvo suelen generar cizalladura, un fenómeno que desorganiza la estructura vertical de las nubes y evita que se fortalezcan. Además, fertiliza los suelos y océanos: aportando nutrientes como hierro y fósforo, esenciales para el fitoplancton y la agricultura.

Junio, balcón de la temporada ciclónica

Junio marca el inicio de la temporada ciclónica, que, según los pronósticos de diversas agencias meteorológicas, se perfila como activa. Al momento de redactar este artículo, aún no se había formado el primer organismo ciclónico en la cuenca del Atlántico norte, ni se anticipaba su desarrollo en los próximos días.

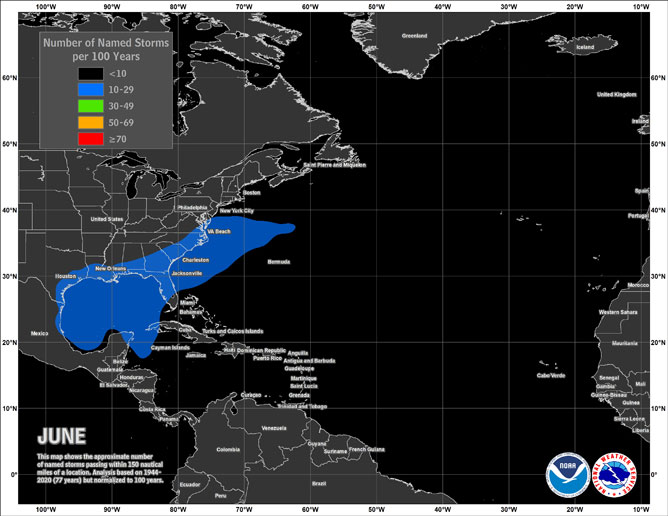

En contraste, en el Pacífico este, ya ha registrado la formación de tres sistemas ciclónicos. La ciclonología indica que en junio la mayor probabilidad de desarrollo de estos fenómenos se concentra en el occidente del mar Caribe y en el Golfo de México, regiones que suelen ser el primer escenario de la actividad tropical en el Atlántico.

Hasta donde llegan los registros históricos, nuestra provincia nunca ha sido afectada por un huracán en el mes de junio. Sin embargo, con una temporada ciclónica que se pronostica activa, ¿podría esta realidad modificarse este año?