Para que los caminos de la espinela no se bifurquen entre poetas e improvisadores, sino que fluyan, amalgamados, dejando constancia del aquí y el ahora

Desde que los personajes de Israel y Michel, de la teleserie Calendario (segunda temporada), se inscribieron al mismo concurso de improvisadores —el primero defendiendo el repentismo y el segundo el freestyle—, todos sabíamos que la batalla final sería entre ellos, porque por medio estaba, además, el amor de Anabel. Los guionistas corrieron el riesgo de caer en un lugar común, al presentar un triángulo amoroso con demasiados ingredientes: la racialidad, el estatus social, los prejuicios patriarcales, la porfía entre lo antiguo y lo moderno, lo rural y lo citadino.

Creo adivinar que las pasiones se iban de un solo bando; todos querían que ganara Israel, porque su sentimiento era verdadero. Y para reforzar esa idea, y añadir otras como que no hay mayor premio que el amor, el muchacho perdió la batalla, pero ganó el corazón de su padre y de su chica. Sentado frente al televisor, más de un decimista consumado en toda Cuba debió haber pegado un brinco, como hincado por un resquemor: ¿cómo es posible dejar que una moda foránea le gane a la más acendrada estrofa (oral y escrita) en nuestro país?

Las cuentas de los guionistas, sin embargo, estaban sacadas y “cuadradas”. Lo importante no era tanto definir un vencedor como poner ante la audiencia heterogénea la autenticidad de una forma de decir que nunca ha perseguido protagonismos fatuos y que, por mucho tiempo, se contentó con anónimos guateques y un programa ¡un solo programa! en televisión.

La décima dejó que la encuadraran con los marcos de lo campesino —a mucha honra, por supuesto—, sabiendo que tiene linaje de sobra como composición poética y una larguísima tradición que podría contarse individualmente, pero que para más autoctonía (sin olvidar los aportes del malagueño Vicente Espinela) fue incluida, también, en lo que se conoce como el punto cubano.

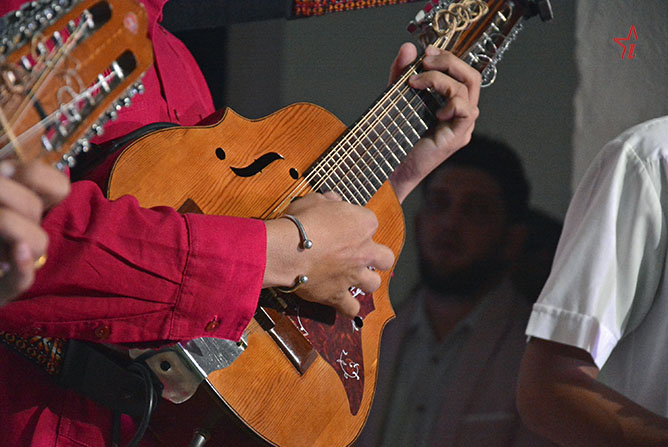

Reconocido ya para siempre (y desde 2017) como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el Punto cubano “es una expresión poética y musical de los guajiros cubanos consistente en una tonada o melodía acompañada por la voz de una persona que canta composiciones poéticas en décimas, improvisadas o aprendidas”. Es decir, la estrofa de más de 600 años, heredada del Siglo de Oro español, es pieza fundamental de ese binomio de música y oralidad-escritura —oralitura, la ha llamado Alexis Díaz-Pimienta, para más exactitud.

La biblia de la improvisación poética: sus 22 años

Ante esos datos podríamos preguntarnos cómo una tradición tan añeja ha sobrevivido hasta hoy y tendríamos que apuntar las dos vertientes, en que se ha defendido y mantenido la décima: su variante escrita, cultivada por los mejores poetas del país, y su variante oral, recorriendo en milisegundos la distancia entre la mente, el corazón y la garganta.

Mi Homenaje en décimas a Vicente Espinel durante la conferencia de Juan José Tellez en el Instituto Cervantes de Nueva York

Posted by Alexis Díaz Pimienta on Thursday, March 7, 2024

Décima cósmica

Para hablar de los primeros, en predios avileños, es necesario apuntar el año 1964, cuando decimistas de la zona norte de la provincia se nuclearon y crearon el grupo literario El Valle de las Garzas —título homónimo del cuaderno firmado por Lucas Buchillón en 1974—, para luego impulsar el taller Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, en Tamarindo (1968).

Así lo recoge la Antología de la Décima Cósmica de Ciego de Ávila (2002), de la autoría del poeta e investigador Francis Sánchez. Los integrantes, en su mayoría descendientes de emigrados canarios, eran “hombres que trabajaban la tierra, pero que en sus horas libres se aplicaban a estudiar la literatura universal”, y decidieron unirse “para organizar mejor el proceso de autosuperación, limar sus deficiencias técnicas y coadyuvar a la divulgación de su obra”.

Esa generación, que ya componía décimas antes de 1959, tuvo entre sus más preclaros exponentes a Lucas Buchillón, Pablo Díaz, Volpino Rodríguez, Luis Fausto Rodríguez y Gilfredo Boan. Ellos cinco lograrían, mucho tiempo después, en 1997, publicar una selección de su variopinta producción literaria, bajo el título de Tamarindo dulce.

Otros dos talleres, el Javier Heraud (1968), en la ciudad de Morón, y el César Vallejo (1969), en Ciego de Ávila, arroparon a decimistas que “rescataban los temas de la tierra, la sensibilidad del campesino, por lo que algunos causaron asombro y lograron reverencias como premios nacionales”.

“Un título sintomático, Canto a la sabana (Ed. Unión, La Habana, 1996), de Roberto Manzano, escrito y ampliamente conocido en la década de 1970, vino a publicarse casi treinta años después. Estos literatos del Vallejo y el Heraud, no son los mismos idólatras exclusivos de la espinela que encontramos en el Taller de Decimistas Juan Cristóbal Nápoles Fajardo; por el contrario, la preferencia de la estrofa entre ellos es parte de una relación más abierta con la tradición (…). Con su acto de fe, sin embargo, apenas desarrollan por otros caminos el aporte de sus coterráneos escritores de ascendencia repentista”.

El análisis historiográfico planteado por Sánchez asegura que entre la mitad de los años 80 y principios de los 90, Ciego de Ávila no tuvo a la décima como especial signo de experimentación. “Fueron años de ruptura en la poesía nacional, abierta vocación contestataria, y, mientras viejos decimistas siguieron haciendo lo suyo, el versolibrismo impuso su tono”.

Luego, en el interregno del fin de siglo XX y el nacimiento del XXI, otras hornadas de escritores avileños retomarían la métrica, y sus versos octosílabos y con rima consonante verían la luz en varias publicaciones como las revistas Videncia e Imago, o en cuadernos publicados por la novísima Ediciones Ávila.

“Al movimiento de poetas improvisadores, y a las filas heterogéneas e indetenibles de poetas populares, siempre los escritores deberán agradecerles este estado de sugestión y permanencia que destaca a la décima en el ámbito nacional: líquido amniótico que lo penetra todo y sirve para purificar al máximo la relación del público con la producción artística”.

En paralelo, “la época de oro de la décima improvisada en Cuba, que se inicia con la entrada de la radio a la Isla (1922), y coincide con la época de los poetas peseteros, tuvo en Ciego de Ávila una meca. Esta atracción que ejerció el territorio sobre las principales voces de la décima improvisada del país, para que vinieran a vivir o hacer temporadas aquí —Jesús Orta Ruiz, Luis Gómez, Chanito Isidrón—, tradicionalmente se achaca a la prosperidad de una zona donde proliferaban los pequeños comercios, y al dinero que corría abundante en comparación con otras zonas. ¿No es de notar que debía existir un público amplio, propicio, conocedor y degustador de la décima igualmente en un grado excepcional?”.

Ese público se mantuvo y con los lógicos cambios generacionales ha llegado hasta hoy, no únicamente en ambientes “tradicionales”, dígase peñas y festividades campesinas, o programas de radio especializados, sino a través del talento y el empuje de un grupo de jóvenes con el talento natural y los estudios para llevarla al siguiente nivel.

Rainer Nodal y Yeinier Delgado, dos de los más entusiastas y jóvenes promotores avileños, creen que el repentista-decimista nace con ese “don” y agilidad para las ocho sílabas rimadas, aunque luego necesite aprender y ejercitar los entresijos de la métrica.

Reconocen que la espinela que hoy defienden es nieta e hija de la tradición, pero también busca diferenciarse en los temas que aborda, en el uso de nuevas palabras y contextos. De muchas maneras, ser repentistas de ciudad, en 2024, condiciona no poco dentro de su creación. Neorrepentistas los llama Alexis Díaz-Pimienta —fundador de Oralitura Habana, evento, academia, manera de asumir la décima—, concentrado desde hace mucho en dotar de una teoría al arte de improvisar en versos (¿improversar?).

Ambos, Nodal y Delgado, coinciden en que, aun viviendo un buen momento en la provincia —por la conjunción de un grupo de jóvenes que han tomado el testigo de bardos de la talla de Armando Alfonso Padilla—, faltan los espacios de presentación. “La improvisación es como un músculo, si no se entrena, se atrofia. Hoy en Ciego de Ávila no hay ni una peña de decimistas e improvisadores, solo la nuestra”, insiste Rainer.

Habla del proyecto Décima Cuerda, gestado junto a Yeinier y con el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz, que acaba de realizar, ¡por fin!, su primer Encuentro Nacional, evaluado en estas mismas páginas como un éxito rotundo. Pero la idea, precisan, es de 2016, con lo cual cabe entender que faltó por mucho tiempo la voluntad institucional para concretarlo.

La Décima Cuerda de Rainer y Yeinier en la AHS Ciego de Ávila ,donde se rinde el justo homenaje al verso improvisado. . .. ... #Decimas #elarteenbuenasmanos #elartesalva #artejoven #ArteJovenCubano #ahscav #AHSCuba #AHS Asociación Hermanos Saíz Amigos de la Asociacion Hermanos Saiz. Ministerio de Cultura de Cuba Musicavila

Posted by AHS Ciego de Ávila on Saturday, March 5, 2022

Esa voluntad tendría que, además de propiciar (otros) espacios de presentación, obrar con vocación de editor literario y dejar constancia, no solo de quien rima versos en la soledad del claustro creativo, sino del verso oral que arranca aplausos en controversias o suspiros cuando vence al pie forzado. Para que los caminos de la espinela no se bifurquen entre poetas e improvisadores, sino que fluyan, amalgamados, dejando constancia del aquí y el ahora.