Hace 93 días que Yadaisy Báez Rodríguez no pega un ojo y cualquier especulación sobre lo que sería dar a luz a su primer hijo se ha quedado corta. Su rutina se ha reducido a las cuatro paredes del Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola y a un ir y venir perezoso, cada tres horas, hasta el cubículo de Neonatología.

• Lea otras historias de vidas salvadas en el servicio de Neonatología del Antonio Luaces Iraola.

Desde que nació Leandro no ha pensado en sí misma, mucho menos en su cansancio o en las ojeras. No podía permitírselo. No mientras el reporte médico continuara describiendo a un niño bajo peso extremo en estado crítico, ventilado y con una hernia inguinal.

Nada en su embarazo encendió la alarma de los especialistas y el riesgo siempre fue leve, asociado a sus antecedentes de fumadora. Sin embargo, un ultrasonido de rutina a las 26 semanas detectó el útero dilatado y la remitieron al hospital, donde se hizo lo imposible para no interrumpir la gestación. Le colocaron un pesario con el cual lograron estabilizarla e ingresó en un hogar materno.

En su primera consulta en preingreso Yadaisy tuvo un diagnóstico alentador, pero esa misma noche, sin ningún síntoma preocupante o esfuerzo físico de por medio, rompió la fuente. Solo 28 semanas de gestación (aproximadamente cinco meses) era un riesgo enorme para el bebé y, para colmo de males, tos y catarro extendieron la incógnita sobre una sospecha de COVID-19.

El parto vino en avalancha, hubo poco tiempo para actuar y Ladisbel Rodríguez Placeres, jefa del servicio de Neonatología en este centro, recuerda que hasta ella debió correr para enfundarse en la “escafandra”.

“Siempre tratamos de demorar el parto porque en estos casos un día dentro del útero de la mamá es una ganancia enorme para la evolución y el desarrollo del niño. Cuando el nacimiento era inminente me uní al equipo médico porque es muy complicado recibir a un bebé tan pequeño y darle las primeras atenciones. Tuvimos que reanimarlo y ventilarlo, sin olvidar las medidas sanitarias. La mamá inmediatamente fue remitida para Morón en espera de un PCR.”

Entonces vinieron los peores días, los más amargos, los de rezar, los de no saber, los de no confiar en la voz del otro lado del teléfono que le detallaba el estado del niño y los de insistirle a los médicos que la dejaran irse porque su hijo se iba a morir sin conocerla.

Solo con un PCR negativo pudo verlo a través de un cristal y espantar sus miedos, aun cuando todavía no pudiese cargarlo, cantarle o amantarlo. Estaba vivo y esa era la fuerza que necesitaba para la otra batalla que le llevaría tres meses ganar.

Si a la primera ojeada el gorro y el culero todavía parecen grandes en comparación con el cuerpecito de Leandro, pocas metáforas podrán hacerle justicia al peso de 840 gramos que llegó a tener cuando era, apenas, una manchita arropada dentro de la incubadora.

Si a la primera ojeada el gorro y el culero todavía parecen grandes en comparación con el cuerpecito de Leandro, pocas metáforas podrán hacerle justicia al peso de 840 gramos que llegó a tener cuando era, apenas, una manchita arropada dentro de la incubadora.

Nació con 1 108 gramos, pero rápidamente comenzó a perder peso y costó muchísimo incorporarlo al estado de su nacimiento y que lo sobrepasara. La alimentación fue por sondas cada dos horas hasta que alcanzó los 1 200 gramos.

Luego comenzaron a usar el método canguro, pasó al cubículo destinado para niños bajo peso y su mamá pudo tenerlo en sus brazos. Con este simple gesto los beneficios vinieron, también, en avalancha, y se logró estimular los sensores, la nutrición y el neurodesarrollo con la voz de Yadaisy arrullándole los sentidos, y con juguetes de colores brillantes pulsándole la percepción.

Leandro fue, contra todo pronóstico, un niño fuerte y luchador que solo necesitó 48 horas de ventilación mecánica y pequeños estímulos para coordinar la succión, la deglución y la respiración durante la lactancia. Aunque en este lapso varias veces regresó a terapia con antibióticos por infecciones resultantes de la larga estancia intrahospitalaria, su evolución fue siempre favorable.

En el servicio de Neonatología atender a bebés prematuros con pesos extremos y salvarlos ya no es hazaña, lo excepcional ha sido que coincidan tantos en un breve espacio de tiempo, mientras gravita la amenaza de contagio por COVID-19.

Por eso la doctora Ladisbel Rodríguez Placeres dice que con Leandro inició una racha, sin descenso evidente todavía, que ha probado los límites del servicio y de los especialistas, quienes han trabajado sin importar riesgos o vulnerabilidades.

Digamos que existe allí un cubículo para menores de 1 500 gramos con cuatro capacidades, y llegaron a tener hasta seis niños por debajo de este peso y otros cuatro con menos de 1 000 gramos. Fue necesario reestructurar y optimizar el espacio y las capacidades existentes. Incluso, la complejidad de cada caso ha demandado interconsultas a nivel nacional para decidir el mejor medicamento o el protocolo a aplicar.

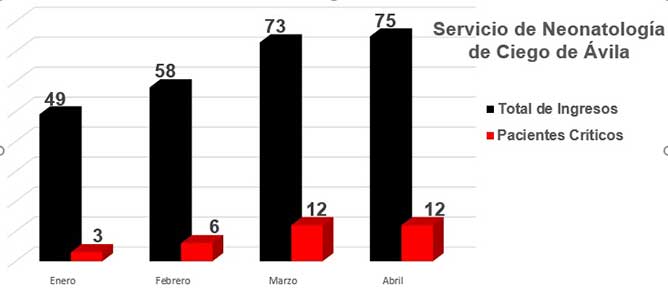

Con todo y eso, suman solo dos fallecidos en sus estadísticas contra un total de 255 ingresos en lo que va de año, y los sufren porque, en realidad, la muerte de un bebé es dolor y duelo para todos y, aunque hay casos en los que la medicina no puede hacer nada, se trabaja como si allí dentro los milagros fuesen posibles.

La batalla de Leandro por vivir ha sido la de otros por salvarlo y la de sus padres por estar, siempre, hincados al pie de su cuna atentos al menor signo de alarma, tanto que llegaron a ser más previsorios que los propios médicos.

Pero eso fue antes. Ahora, de lágrimas de dolor y de un susto en el estómago cada vez que su bebé lloraba han pasado a una alegría infinita que los inunda en el umbral de la puerta de salida, listos para el alta médica y para decir adiós con Leandro sonriente y pesando 2 550 gramos.