Cortesía del entrevistado Hay que bordear una cuadra y media de los charcos que dejó mayo para llegar al portal donde Sandy Sáez Denis espera sentado en el sillón.

Cortesía del entrevistado Hay que bordear una cuadra y media de los charcos que dejó mayo para llegar al portal donde Sandy Sáez Denis espera sentado en el sillón.

Acostumbrado a explicar la dirección de su casa con pelos y señales, lo primero que pregunta a las visitas es si tuvieron problemas para ubicarse. Sandy vive en el llamado Reparto Militar, en Morón, a unas cuantas cuadras del parque del Gallo, en una calle sin asfaltar de casas robustas y nuevas.

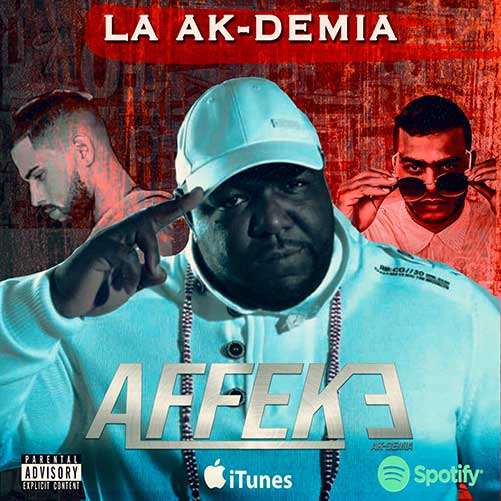

En la suya está él casi siempre, porque desde hace años además de hogar es también su estudio. Voy a preguntarle por su grupo de rap, La Ak-demia, pero empezamos hablando de la COVID-19.

El ejercicio de rememorar le es un poco complicado porque, aunque su fisionomía los esconde, ya son 20 años de vida artística y empezó cuando apenas era un muchacho. “Empezamos”, más bien, porque habla también por Villy Raymond Suárez Rodríguez y Juan Pablo Pina Pérez.

Fue en el pre. “En Ceballos 6, tocando arriba de las maletas.” Entonces, ni siquiera tenían el nombre de ahora, cuya explicación es muy curiosa. Se llamaban Conexión Rebelde, y no se lo empezaron a tomar en serio hasta la universidad.

Como no eran los únicos que querían hacer música urbana en la entonces filial avileña del Instituto Superior Pedagógico de Camagüey, a Sandy se le ocurrió la buena idea de agruparlos a todos en un proyecto. “Para poder hacer rap tenía que estudiar. Porque mi mamá me lo exigía. Me decía que esa música era para problemas, y que ella quería que yo estudiara.”

Eran los años ´70 cuando el hip hop se constituía como movimiento contracultural y se establecían cuatro componentes: la música (DJing), el baile (bboying o brakdancing), la expresión oral (MCing o rapping) y la pintura callejera o graffiti. De toda esa herencia se nutrió la academia que improvisaron en la Universidad y que dio nombre al grupo que son hoy.

“Vinculamos a los instructores de arte, y así teníamos, todos, un lugar para practicar”, cuenta. “Con el tiempo nos quedamos solos.”

Ya graduados se les ocurre algo más ambicioso. Sandy narra con cariño las experiencias de Rap pal barrio. “Íbamos a los barrios más alejados del centro de las ciudades, donde nuestras letras tenían más impacto, más público, y buscábamos el lugar más sucio de todo eso. Nos pasábamos el día entero limpiando y chapeando, y por la noche cantábamos ahí.”

Al principio los miraban raro. “¿Ustedes son del INDER? Ah, de Comunales.” Y a Sandy había que darle unos minutos para que no se lo tomara a mal. “¿Cómo que artistas? ¿Y qué hacen chapeando?”.

Pero poco a poco les conmovía que alguien ajeno viniera a limpiarles el barrio, sin que “le tocara”. Les llevaban merienda, les prestaban machetes y sacos. Una noche, la guagua de la UJC, que debía llevar el audio y las luces, no llegó.

“Un vecino sacó la lámpara de la cocina. Otro encendió la del portal. Al final teníamos más luces que un estadio, porque nos decían que con todo lo que habíamos trabajado no nos podíamos quedar sin cantar”, cuenta Sandy.

“¿Y cómo acabó Rap pal barrio?”, pregunto ante el evidente apego por su proyecto “más loco”. La respuesta es más o menos que “de todo se cansa uno”, sobre todo cuando se hace más con voluntad que con apoyo. También por ser prácticamente invisibles para la Agencia Cubana del Rap.

Hace 10 años más o menos que finalmente los hicieron miembros de la Asociación Hermanos Saíz, y se evaluaron como profesionales, tras larga espera. Empezaron los viajes y los festivales. A Moa, donde después de ganar tres veces los hicieron jurado, a las Romerías de Mayo, al Trackeando de Camagüey. “A donde único no hemos ido a cantar es a Santiago y a la Isla de la Juventud.”

No obstante, la baja promoción del rap, que sobrevino al auge de Orichas o de Calle 13 en los años 2000, es una realidad que les golpeó fuerte cuando se vieron con compromisos y contratos de profesionales. “Hubo que hacer reguetón”, sentencia. “Si no, no podías ir a los carnavales o a tocar por ahí.” Ya son 14 discos de este género a su nombre, pero Sandy solo busca las de rap cuando le pido una muestra del trabajo del grupo. Busca algunas más suaves y otras más de protesta, todas con una lírica pulida.

• Le puede interesar: Ascenso y caída del rap en Cuba.

Su trabajo tuvo un punto álgido en 2016, cuando la beca El reino de este mundo les permitió hacerse de un vídeo clip nominado a los Premios Lucas. En 2017 estuvieron con la gira de los Lucas, en 2018 hicieron un “concertazo” en el Pabellón Cuba. Ya después vinieron la pandemia y la “Internet dura en Cuba”, y lo que ha tocado desde entonces es hacerse autopromoción por las redes.

• Estuvieron en el Piña Colada del 2019.

La historia se empata entonces con el presente, y Sandy salpica el recuento con las incomprensiones sobre su género y el posicionamiento que representa con los “problemas” que le auguró su mamá y que nada tienen que ver con la mafia o las drogas que se adjudican en las películas.

Sandy se permite “acomodarse” con el estudio en casa y dejar que le invada el orgullo de que sus hijos tengan temas grabados. Sabe que puede hacerlo después de 20 años “dando tumbos por ahí”, dos décadas en las que no ha dejado jamás de ser del barrio.

• Lea más sobre los logros y retos del movimiento de hip hop en Cuba.