Hubo un tiempo, en Ciego de Ávila, cuando la investigación cultural no era una hazaña solitaria. Existió un ambiente que la favorecía, un ecosistema donde las ideas se debatían, los proyectos se articulaban y el estudio de las expresiones de un pueblo era visto como una labor fundamental. Ese tiempo, sin embargo, parece haber quedado atrás, desdibujado en el espejo retrovisor de la memoria colectiva.

Hoy, el panorama que se describe es en alto grado desmotivador: una actividad a la deriva, fragmentada y luchando por no ser completamente borrada por la indiferencia.

La importancia de la investigación cultural es incuestionable. Es la herramienta que permite diagnosticar el pulso de un grupo humano, comprender sus transformaciones y preservar la esencia de lo que está en peligro de desaparecer. Sin ella, se toman decisiones a ciegas, se pierde la brújula y se corre el riesgo de que tradiciones, saberes y expresiones artísticas se esfumen sin dejar más rastro que un recuerdo difuso.

Contrasta esta urgencia con la realidad actual. Lo que antes era un proyecto colectivo, hoy subsiste gracias al empeño casi heroico de individuos aislados, investigadores que, por pura vocación, intentan mantener viva la llama. La desarticulación y la falta de un impulso coherente han convertido una labor que debería ser sistemática en un acto de fe.

La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿cómo reconectar con ese pasado de fértil creación para construir un futuro donde la cultura avileña no solo sea viva, sino también se comprenda y se proyecte? En busca de respuestas, conversamos con algunos intelectuales del terruño.

AUGE, CAÍDA Y OLVIDO

Mayslett Sánchez Clemente, historiadora del arte, habla con nostalgia sobre la “época de oro” de la investigación cultural avileña. Fue en los años 80 del pasado siglo, cuando ella era aún demasiado joven para entender por qué algunas personas se dedicaban a husmear en los entresijos de la cultura y la vida cotidiana, sin imaginar que, luego de graduarse, se enamoraría del arte funerario y visitaría constantemente el Cementerio de Ciego de Ávila.

Cuenta aquellos días fundacionales como si los hubiera vivido, aunque en realidad sus “recuerdos” le fueron contagiados por toda una generación de investigadores con los que tuvo la oportunidad de trabajar. Entre ellos figuran nombres clave de la intelectualidad avileña del siglo XX, como José Gabriel Quintas, Félix Sánchez, Vivian Vila y muchos otros.

“Fueron momentos de mucha actividad. Gracias al entusiasmo y la participación de un grupo de estudiosos locales, se editó el Atlas de la Cultura de Ciego de Ávila y comenzó a nuclearse, alrededor del Departamento de Investigación del entonces Sectorial Provincial de Cultura, un equipo de especialistas y analistas dedicados a estos temas.

“En aquella época eran muy comunes los talleres y las orientaciones metodológicas que contribuían al quehacer de las ciencias sociales. Desde el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, en La Habana, también llegaba mucho apoyo, fundamentalmente para el crecimiento profesional de quienes comenzaban a formarse como investigadores.

“Estos resultados tan positivos hicieron que aquel primigenio Departamento de Investigación se convirtiera en el Centro de Información y Promoción para la Cultura Doctor Enrique Sosa, el cual promovió la investigación cultural en disímiles líneas y la aplicación de sus resultados para el avance de la sociedad.

“A partir de entonces vinieron décadas de esperanza y aprendizaje. La labor intelectual del Centro aumentó considerablemente. Cada mes se desarrollaba el evento teórico La Torre Óptica; cada año se editaba el anuario Rumbos, con las mejores investigaciones de autores locales, y en un sitio web —que hoy podríamos considerar incipiente— se divulgaba el quehacer de nuestros investigadores.

Pero, como suele ocurrir en física, todo lo que se eleva termina por caer. Y el Centro Enrique Sosa no fue la excepción. Con la jubilación o el fallecimiento de gran parte de su personal, la institución se fue reduciendo poco a poco, hasta desaparecer a mediados de la década pasada. Con ella, la investigación cultural avileña quedó de nuevo huérfana.

Hoy, en Ciego de Ávila, explica Mayslett, no existe una institución que articule la producción de investigaciones culturales. Cada entidad produce por su cuenta, pero sin las sinergias necesarias. La memoria del Centro Enrique Sosa se ha esfumado: toda la documentación y las relatorías han desaparecido. Es como si nunca hubiera existido, y no sería descabellado pensar que, a la vuelta de unos pocos años, su impronta solo vivirá en el recuerdo de un puñado de personas.

SE LLAMA INSENSIBILIDAD

“¿Investigación cultural? Estamos frente a una caricatura, alejada de las necesidades del país y de los investigadores, que tienen además la difícil tarea de motivar y formar a la siguiente generación. Sin embargo, quien vea la situación actual, pierde cualquier deseo de dedicarse a esta labor”.

Son duras las palabras de Nelson Aragón Martínez, especialista en Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Dirección Provincial de Cultura, pero no por ello injustas. En todo caso, señalan la herida abierta: “Hoy la investigación cultural se produce a saltos, de manera casi independiente, sin acompañamiento, y más por la voluntad de los investigadores que por el apoyo institucional”, reconoce.

“Como todo proceso cultural, la investigación necesita recursos. Lo primero es desarrollar las capacidades de quien ejerce este rol: debe participar en eventos, realizar investigaciones, asistir a talleres con especialistas que hayan profundizado en su área, pero todo eso requiere de un presupuesto”.

“En la Dirección Provincial de Cultura no lo tenemos. A veces, casi de favor, logramos imprimir algunos certificados de participación para nuestros eventos. Si el certamen es provincial, falta el transporte hasta Ciego de Ávila de los ponentes de otros municipios”.

Miguel Salazar Rodríguez, subdelegado de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, coincide en el diagnóstico, y añade que buena parte del problema radica en la pobre gestión de proyectos de las instituciones culturales avileñas, y a la ausencia de una estrategia eficaz que oriente las prioridades de la investigación cultural.

“En Cuba, las investigaciones se agrupan en proyectos, y ahora mismo apenas los tenemos en los planes de Ciencia, Tecnología e Innovación de las entidades culturales de nuestra provincia. Esa es también una realidad que debemos transformar pronto”, agrega.

Investigar los procesos culturales es vital en estos momentos, recalca una vez más Nelson Aragón. “Estamos viendo prácticas culturales en decadencia, que dentro de cinco años quizá ya no existan o pierdan su esencia, y urge prestarles atención ahora, cuando todavía estamos a tiempo.”

UN RETO: LA CALIDAD

Por su parte, la socióloga avileña Lissete Arzola de la Rosa insiste en la importancia de que los investigadores culturales perfeccionen sus métodos de trabajo, con observaciones más tangibles y teorías que partan de las narrativas populares, para descubrir relaciones que no son evidentes a simple vista.

Arzola señala que el contexto avileño exige de las investigaciones mayor capacidad de interpretación. “No se trata solo de recolectar hechos, sino de darles sentido”, razona. Esto implica que el investigador debe sumergirse en el contexto, las narrativas y los símbolos de una cultura para entender sus significados, lo cual requiere empatía y sensibilidad. El resultado, dice, debería ser una interpretación rica y matizada, similar a la de un crítico de arte.

Otra perspectiva que falta, según ella, es ver la investigación como un proceso creativo donde se construye conocimiento. “El investigador no solo 'descubre' la realidad, sino que, a través de su mirada, la co-crea”. Así, el informe final o el documental no son solo un reporte, sino una obra en sí misma que comunica una experiencia de manera original.

¿Qué hacer?, le preguntamos. Y ella enumera una larga lista de ideas: ofrecer talleres de escritura creativa, fotografía y video para que los investigadores comuniquen sus hallazgos de manera más vívida; que sociólogos, artistas y otros profesionales trabajen juntos en proyectos para generar enfoques más originales; que las comunidades no sean solo sujetos de estudio, sino co-investigadores; usar herramientas digitales, como el análisis de redes sociales de Internet, de forma creativa...

LAS CRISIS GENERAN OPORTUNIDADES

“Estamos en un proceso de crisis, pero una crisis, bien mirada, resulta una oportunidad para el cambio”, razona el profesor universitario y periodista Damián Betanzos Hernández, quien imparte clases a los estudiantes de Educación Artística y de Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez.

“Desde que empezó este siglo, el mundo entero vive una crisis de reordenamiento y reestructuración de las ciencias sociales y Cuba no está exenta de ese cambio global”, señala.

“La investigación es un sacerdocio: requiere de grandes dosis de sacrificio y dedicación. Creo que en algún momento podremos rebasar este panorama, pero no será sencillo y la prueba está en el estado de las carreras humanísticas de nuestras universidades, que han visto reducirse sus matrículas”, explica.

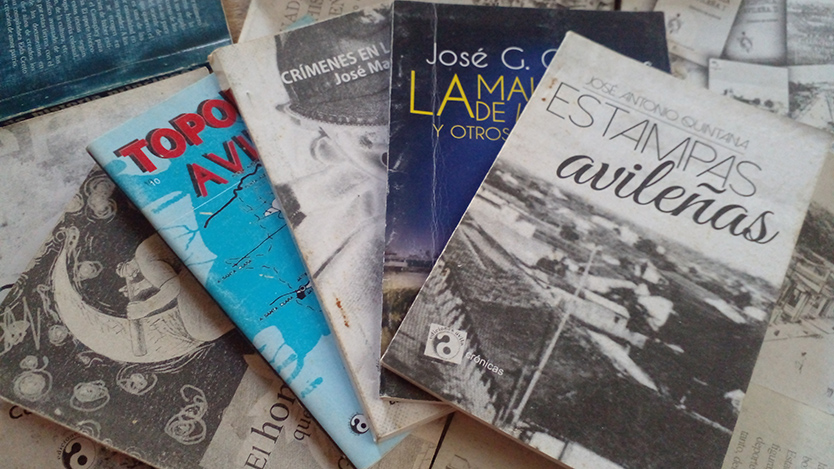

A pesar de esto, la producción de investigaciones culturales avileñas continúa, sobre todo en temáticas relacionadas con la historia local, las expresiones de la cultura popular y el patrimonio… Solo falta que la voluntad de los decisores esté en sintonía con el esfuerzo de nuestros investigadores, y que el ejemplo de lo que un día fue el Centro Enrique Sosa sobreviva al descuido, la desidia y la inevitable pátina del tiempo.