Aprendizaje post-COVID-19: No es borrón y clase nueva

Fotos: Michel Guerra

A más de un año del retorno a la presencialidad en la Educación Primaria de Ciego de Ávila, el aprendizaje aún arrastra asignaturas pendientes

“Ha sido muy, pero muy difícil”, es la única frase con la que Inés Alquízar se atreve a resumir los últimos tres años de ella y su hijo Adrián, desde que el pequeño iniciara la escuela. Y por difícil puede leerse un aislamiento impuesto por la COVID-19 que, además de obligarla a lidiar con el estrés cotidiano de evitar contagiarse, la llevó a enseñarle a leer y a escribir lo mejor que pudo, y que le permitieron las teleclases y los mensajes del grupo de WhatsApp donde, a la par de los megas, se le fueron horas de consulta con la profe María.

Si bien la vuelta al aula puso fin a la “pesadilla”, el horario de estudio quedó como religión en casa y “el grupo sigue ahí, aunque ya no esté tan activo como antes”. Solo hasta entonces supo que su niño fue “de los privilegiados”, primero por no enfermarse y, después, por la maestra, la dedicación de ambas y las condiciones tecnológicas, que “gracias a Dios” tenían. “Otros, desgraciadamente, no corrieron con la misma suerte”, como se lo confirmarían las historias que escuchó contar a algunos conocidos y la propia realidad del grupo de Adriancito.

Lo que vino después tampoco fue más fácil, a juzgar por el criterio de Lidia Mena Cabreales, quien usa, exactamente, las mismas seis palabras de Inés para definir “unos cursos sin precedentes” en sus 34 años de docencia. Y la dimensión de la complejidad descrita por el grado superlativo del adjetivo, para que se entienda bien, la traduce en que “el esfuerzo de los maestros ahora es tres veces mayor”, el mismo con el que cada día se reinventa en su aula de tercer grado de la Escuela Primaria Ricardo Pérez Alemán, para borrar las huellas dejadas por la enseñanza a distancia en sus alumnos.

Poco más de un año ha transcurrido desde que en noviembre de 2021 la Educación Primaria (EP) retomó las clases presenciales en la provincia y las historias, aulas adentro, han sido más o menos felices, porque como mismo cada maestro tiene su librito, ningún alumno se parece a otro. No obstante, todas hablan de un aprendizaje que, afectado en calidad, todavía busca recuperarse, mientras desanda un camino no exento de tropiezos, que va de la escuela a la familia, y viceversa.

De vuelta a clases

Como si fuera ayer recuerda Luis Ocampo Alfonso el reencuentro con sus estudiantes después de tanto tiempo aislados en casa. Y puede que nunca llegue a olvidarlo, por más que este curso escolar sean otros los rostros atentos en su aula de primer grado de la Escuela Primaria José de la Luz y Caballero, de la capital provincial. En ese entonces, no había tiempo que perder, y eso lo tenía más que claro; aun así, “ese día no dimos clases, lo dedicamos a narrar situaciones vividas por los muchachos, algunas de ellas, traumáticas, para que liberaran un poco ese peso. Estaban eufóricos y muy ansiosos por verse”.

👉La presencialidad en las clases del nivel educativo de Primaria en #CiegodeAvila, comenzará el este 8 de noviembre con...

Posted by Periódico Invasor on Wednesday, October 20, 2021

No muy diferentes fueron las experiencias en otros grupos. Ni podían serlo en una provincia que, en julio y agosto de 2021, fue el epicentro de la pandemia en el país. Por eso, Meila Valero Pérez, metodóloga integral de la EP que atiende la asignatura de Lengua Española, se refiere a un diagnóstico inicial que “no consistió en hacerle una prueba escrita a los alumnos. Más bien evaluó todas las esferas, tanto la cognitiva como la emocional, pues hubo niños que se enfermaron, otros perdieron a familiares queridos, y todos, en general, estuvieron expuestos a mucho estrés, situaciones que también influyeron en el aprendizaje”.

Sería ese el punto de partida para iniciar un período lectivo que, a la par del reducido tiempo para impartir nuevos contenidos, llevó sobre su espalda el peso de saldar las deudas, en la medida de lo posible, con lo aprendido desde el hogar. Y a pesar de que, como reconoce Fidelina Mora Batista, jefa del Departamento de EP en la Dirección Provincial de Educación (DPE), los sorprendió “un escenario mucho más favorable del que esperaban encontrar”, las lecturas de ese primer sondeo dejaron ver que “muchos niños no vieron las teleclases”, lo cual los situó en una posición de total desventaja frente a los que ya traían esos conocimientos adelantados.

“Con esos alumnos el diagnóstico fue mucho más profundo”, explica MaribeVietes Moreno —metodóloga integral de la EP que atiende la asignatura de Matemática— en función de poderles dar, igualmente, una atención mucho más diferenciada. No en vano las semanas iniciales de la presencialidad se concibieron para la consolidación y la ejercitación de las materias ya impartidas.

Mas hubo que seguir adelante y el tiempo marcó lo atípico de períodos docentes que, incluso, en la actualidad, todavía transcurren bajo ajustes curriculares. Tales ajustes, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, aclara Nolberto Roche Noa, subdirector provincial de Educación, “no significaron quitar contenido, sino reducir la frecuencia de los turnos de clases, habitualmente dedicados a la sistematización”.

• Consulte el informe Educaciónen tiemposde COVID-19. La experiencia cubana, elaborado por UNICEF

Aunque el tiempo no alcanzaba para regodearse con un programa por impartir en semanas apretadas, apurar el paso no le restaría tamaño al problema. Más bien se trató —y se trata, ahora menos presionados por el calendario— de llevar adelante los objetivos del grado, sin atropellarlos ni agobiar a los estudiantes.

En estos últimos estuvo desde el primer momento la prioridad, si, como enfatiza el propio Nolberto, desde el minuto cero se pusieron al centro de las adecuaciones curriculares.

No lo deja mentir Yosdalys Ulacia Cardoso, desde la Escuela Primaria Águedo Morales Reina, también de la capital provincial, quien imparte el sexto grado y admite que, por más atrasos existentes, las modificaciones en el currículo “nunca significaron una camisa de fuerza, pues se adaptaron al diagnóstico del grupo”. Libertad esta que llevó implícita una responsabilidad individual que el subdirector general define como “no pasar a otro objetivo, mientras la mayor cantidad de educandos no lo tuviera vencido”.

Así, entró a desempeñar también un rol fundamental la capacidad del maestro para, como detalla María Antonia Morales —profesora de tercer grado en la Escuela Primaria 24 de Febrero, en el municipio cabecera—, “saber que se debe trabajar más un contenido que quedó en el hueco”, desde la vinculación con otras asignaturas, de manera que el niño lo vaya aprehendiendo.

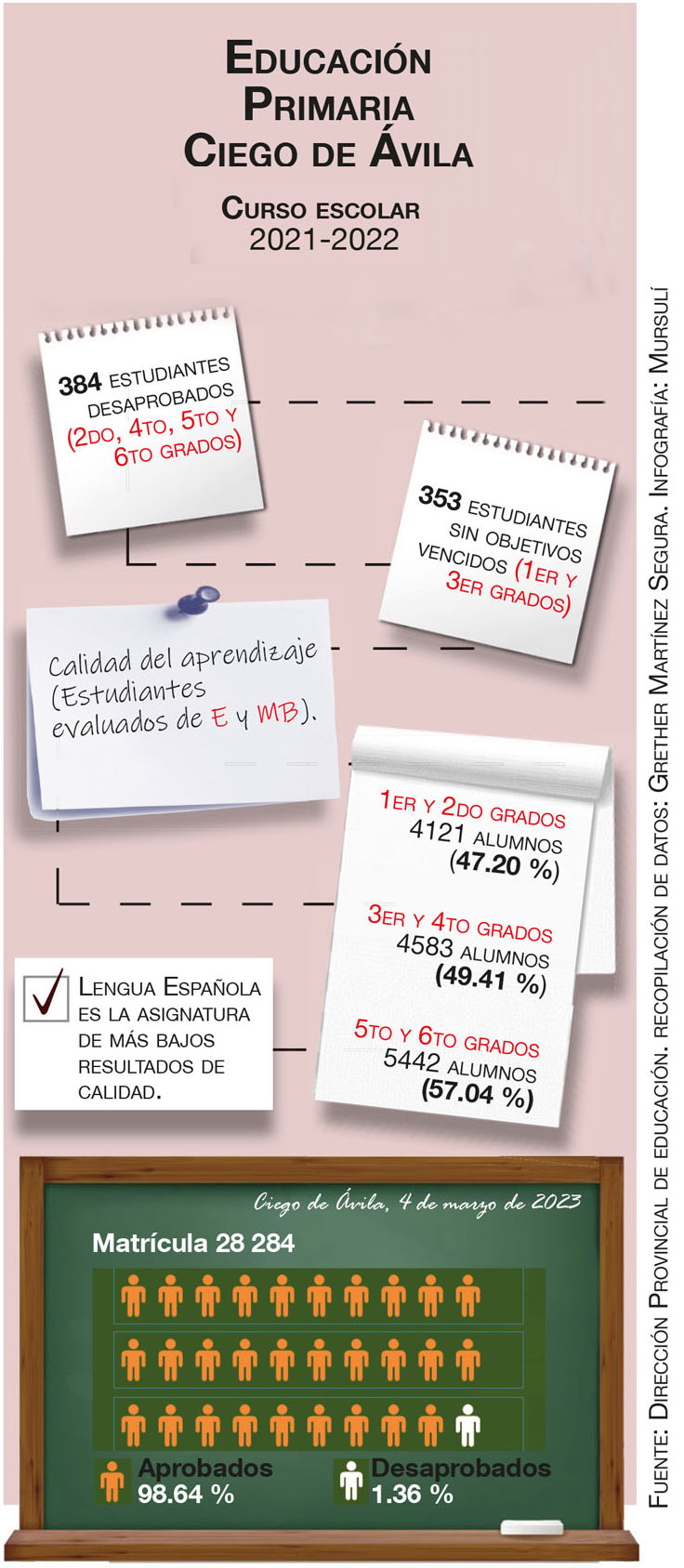

De si pudo conseguirse, o no, daría fe una promoción que los dos últimos cursos escolares ha superado el 98 por ciento, al lograr que la mayoría de los educandos del nivel educativo vencieran los objetivos de sus respectivos grados. Sin embargo, más de uno podría poner en tela de juicio esos resultados bajo el argumento de un sistema evaluativo que, como manifiesta el subdirector provincial, “ha tenido toda la flexibilidad posible”. Ello, insiste Roche Noa, “para nada significó aprobar sin saber, o no tener que estudiar”.

Más allá de las estadísticas, en todo caso, la última palabra la tiene la realidad, si solo los que se han mantenido frente a un aula, a la que no todos los estudiantes regresaron en igualdad de condiciones, saben con certeza cuánto ha costado llegar hasta ahí.

Ya no es antes

Treinta y cinco años de docencia, de ellos 15 trabajando a dúo con la misma maestra, respaldan a Ocampo Alfonso cuando, preocupado, confiesa que “a estas alturas siempre hemos tenido logros superiores a los que el momento actual evidencia”. Varias generaciones han pasado por sus manos, mas ninguna como la de este primer grado, que le debe a la pandemia de COVID-19 “el haber estado encerrados mucho tiempo y eso se revela ahora en una disciplina inconstante”. Ahí ubica él una de las principales causas por las que “dada sus características y situaciones van aprendiendo, pero no al ritmo ni al nivel que lográbamos antes”.

En otro contexto una tesis como esa hubiese dejado más de una boca abierta, sin embargo, tanto la jefa del Departamento de EP como las metodólogas de Matemática y Lengua Española coinciden en afirmar que hay que hablar de grandes afectaciones en el aprendizaje, fundamentalmente, en los niños que el anterior curso escolar transitaban por el primer y el segundo grados, a pesar de que el resto no logró salir del todo ileso en el diagnóstico inicial.

Que sean estos, y no otros, los años más golpeados, responde, según las metodólogas, a que es en estos grados donde los alumnos comienzan a conocer el código de la lectoescritura y los números. A ello, Mora Batista suma el hecho de que estos grados concentran a los estudiantes que, dada la situación generada por la COVID-19, no se sometieron al diagnóstico de preescolar.

En consecuencia, habilidades como la producción y comprensión de textos, el cálculo y la lectura, se han visto seriamente afectadas. Bien lo sabe María Antonia: a la altura del tercer grado, aún tiene escolares que le leen “palábricamente”, lo cual atribuye, en parte, a una falta de hábito que la estimule, heredada de una sobreexposición a las pantallas durante el tiempo del confinamiento. Por su parte, la profe Lidia sitúa en la comprensión el punto flaco de sus alumnos, dado que “tú les explicas y cuesta mucho trabajo que ellos entiendan a dónde quieres llegar. Tienes que explicarlo más detalladamente, darle la vuelta, hasta hacerte comprender”.

No por gusto, al analizar los resultados de la calidad del aprendizaje (escolares evaluados de Excelente y Muy bien) del pasado período lectivo, fue Lengua Española la asignatura de más bajos resultados de calidad en los tres momentos del desarrollo comprendidos en la Enseñanza Primaria.

Y el fenómeno no es que sea exclusivo de la realidad cubana. Un estudio desarrollado en 2021 por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ya encendía las alarmas al revelar que más de 100 millones de niños en el mundo quedarían por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura como consecuencia del cierre de escuelas debido a la pandemia de coronavirus.

Por lo pronto, aquí la prioridad desde el día uno ha sido el trabajo diferenciado y a profundidad con esos alumnos para revertir, de a poco, las deficiencias. Con toda seguridad lo asevera la jefa del Departamento de EP, mientras precisa que dicha atención no solo ha rebasado el horario de la clase, a través de espacios como los programas complementarios, enfocados durante esta etapa en ahondar en aquellos contenidos con mayores problemas, sino que ha requerido de igual manera de la intervención y del apoyo de otros especialistas (bibliotecarias, logopedas, psicopedagogos) que componen la red educativa, en función de reforzar el aprendizaje y las horas dedicadas a la sistematización.

Si hacer efectiva esa atención diferenciada ya parece de por sí complicado, las palabras de Anabelkis Gallardo Hernández, profesora de segundo grado en la Escuela Primaria 24 de Febrero, le suman todavía más dificultad, al contar que “es mucho el trabajo diferenciado que tiene que hacer el maestro en el aula. Si antes trabajábamos con uno o dos alumnos, ya no; ahora prácticamente hay que hacerlo con la mayoría”.

En carne propia le ha tocado sufrirlo a su colega María Antonia, y no porque la mayor parte de su grupo de tercer grado tenga a día de hoy una situación desfavorable —apenas tres niños no logran vencer los objetivos del grado—. Se lo debe más bien a un déficit de maestros en el centro que la ha puesto a impartirle clases a tres grupos a la misma vez. “Por el éxodo de docentes hay grupos recibiendo contenidos que trabajan mis estudiantes con dificultades. No todos están a la par ni todos los maestros enseñan con el mismo procedimiento, así que me he visto planificando tres clases diferentes”.

Ojalá y los problemas con el éxodo de profesores fueran exclusivos de este centro educativo, pero desde el Departamento de Recursos Humanos de la DPE, su jefe, Sergio Molina González, confirma el peor de los escenarios para una enseñanza que, al cierre del pasado curso escolar, tuvo en el nivel provincial una necesidad de 196 maestros. Si bien ningún alumno quedó desprotegido, pues se logró garantizar la cobertura docente con alternativas, no es menos cierto que el mayor peso dentro de estas recayó en los 239 maestros que, de una manera u otra, debieron asumir la carga de otros. Dicha opción, a todas luces soluciona el problema, mas no por ello deja de coartar el alcance de la tan necesaria atención diferenciada al incrementar la relación docente-alumno.

Lo ideal, apunta Molina González, es que existieran dos docentes por cada 25 escolares. Sin embargo, “aún estamos lejos de esa realidad”. De ahí que el subdirector general sea categórico al plantear los efectos de esa situación en los resultados del aprendizaje. Y no lo ve solo desde el punto de vista de la presencia o no del maestro y haya que acudir a las alternativas, sino también desde la calidad de esa cobertura.

Una calidad que, si de lograr mejores resultados en el aprendizaje se trata, deberá llegar por igual a la clase, a decir de Roche Noa. Pero esa clase desarrolladora por la que se aboga no podrá ser sin una mayor preparación de los docentes, en la cual desempeña un rol primordial la actividad metodológica, que en esta etapa post-COVID-19 ha debido mirar hacia otros horizontes.

El cambio en esa vía de preparación lo ha visto Lidia, al haberse convertido en un espacio para explicar cómo ajustar el contenido a los alumnos con dificultades y cómo trabajar con ellos. Diferencia ha sido la palabra de orden, y no solo en la organización, “porque si estamos diciendo que hay que atender diferenciadamente a los educandos, igual hay que hacerlo con los docentes, debido a que no todos tienen las mismas carencias”, insiste el subdirector provincial, quien sitúa en este punto una de las claves —no resuelta en todas las instituciones escolares del territorio— del éxito de la educación.

Familia-escuela, binomio ¿perfecto?

Ahora que todo pasó, Elsa María González Adega se permite hablar con más calma y hasta sonreír, cuando recuerda aquellos días de encierro con sus dos niños en casa. De las experiencias con los grupos de WhatsApp casi nada puede aportar, a falta de un teléfono celular. Tampoco es que fuera imprescindible, si las teleclases se convirtieron en la tabla salvavidas a la que se aferró para reemplazar a las maestras. El retorno a las aulas le acabaría demostrando que no lo hizo tan mal.

Desde muy temprano los niños del #HogardeMenores en#CiegodeAvila preparados para la visualización de las...

Posted by Bismark Salaber on Monday, March 15, 2021

Una situación similar rememora Maydolis Sosa Barceló que, aunque pudo estar más al pendiente de las conversaciones y orientaciones que la profe hacía llegar por la aplicación de mensajería instantánea, no hubo un día en que ella y su Fabio no se sentaran frente al televisor para ver las teleclases, tirarles fotos y luego copiarlas en las libretas. Con todo y ese ritual, le llevó tiempo y esfuerzo, “porque se aburría, pero así avanzó y cuando se reanudó el curso no tuvo problemas”.

Como ellas, otras tantas madres, padres y familias, hasta los que Invasor no pudo llegar, y a los que, tal cual lo hace la jefa del departamento de EP, habrá que reconocer el empeño gracias al que, una vez retomada la presencialidad, el panorama fue mucho más esperanzador.

El estudio independiente en casa también ayuda a sistematizar contenidos

El estudio independiente en casa también ayuda a sistematizar contenidos

Las diferencias no tardarían en hacerse notar. En la experiencia de la maestra María Antonia, “los niños que mayores dificultades presentaron fueron, precisamente, aquellos que los padres no los pusieron a ver las teleclases ni hicieron el tiempo para sentarse con ellos”. Así se lo dejaría ver el hecho de volver a tener frente a frente a sus alumnos.

Igual lo notó, desde su perspectiva de madre, Maydolis, cuando, una vez reanudado el curso, “se volvieron a impartir los contenidos, solo que con menos horas. Así que el que no fue estudiando en la pandemia, no mantuvo el ritmo”. Como conclusión, “no todos están iguales en el aula”.

Causas existen tantas como variadas son las familias que componen la sociedad cubana actual y, al mirar en retrospectiva, tanto Fidelina como las metodólogas, concuerdan en que no puede obviarse que fueron meses convulsos, marcados por dinámicas familiares inéditas, donde hubo padres ausentes del hogar por motivos laborales, pérdidas de seres queridos y hasta familias enteras contagiadas. A eso agregan que “no en todos los hogares cuentan con la preparación necesaria para hacerle frente a la educación de los pequeños”.

Que la escuela sin la familia no va a ningún lado, y viceversa, es una conclusión difícil de cuestionar. Por eso, si hubiera que salvar algo positivo del período en que la COVID-19 nos golpeó con toda su fuerza, Roche Noa se queda con el fortalecimiento, como nunca antes, de esa alianza determinante en la formación de las nuevas generaciones, lo cual no quiere decir que no queden insatisfacciones.

Privilegiado se siente Luis Ocampo por impartir clases en una escuela donde el apoyo de los padres se inclina más a lo positivo, lo que no quita que “tampoco es la respuesta de antes. Nuestras familias se están tornando ingobernables porque están primando más, en muchos casos, los intereses personales que los colectivos. Dolorosamente eso es algo con lo que la escuela hoy tiene que convivir y batirse, mano a mano”.

Lo mismo opina Anabelkis, quien no circunscribe solo a la Enseñanza Primaria el fenómeno de que los padres se desentiendan de la educación de sus hijos y lo dejen todo a la escuela. Por más que eso pueda estar sucediendo, para el subdirector provincial, esta también ha de sentirse culpable por tener la responsabilidad, incumplida a ratos, de implicar a la familia en la formación.

• Sobre este tema abundó Nolberto Roche Noa, subdirector provincial de Educación

No es extraño entonces que la madre de Fabio hable de un grupo de WhatsApp activo, a falta de una comunicación cara a cara disminuida desde que los padres no pueden entrar a los planteles educacionales, o de reuniones “bastante esporádicas”.

En su defensa, el maestro de la José de la Luz y Caballero dirá que, al menos en su grupo, las escuelas de padres sí funcionan, y bien se aprovechan para dar orientaciones generales a todos, hasta llegar a una atención diferenciada con las familias de aquellos estudiantes con dificultades en el aprendizaje, “con quienes el contacto es casi a diario”.

De la reacción de Elsa María al escuchar lo de escuelas de padres puede intuirse que no son experiencias felizmente extendidas. Ella misma hace la salvedad: “hay escuelas y escuelas. Y maestros y maestros”. Prefiere hablar de reuniones de padres, “en las que en los últimos tiempos se nos insiste más en trabajar con los niños en la casa. Y casi siempre hay un aparte con los progenitores de los que tienen problemas”.

Si bien no estamos en cero, lo hecho no alcanza para conformarse. A las afectaciones en el aprendizaje —que pueden haber ocasionado los dos calendarios docentes en los que la COVID-19 limitó la presencialidad—, le harán falta mucho más que dos cursos escolares para resolverse.

Tal cual señalaba el subdirector provincial de Educación, habrá que mirar con vista a futuro, pues “a la larga, esta generación que ha pasado por esos problemas durante su formación, siempre va a sentir esa carencia”. Un efecto en la educación al que la Organización de Naciones Unidas se ha referido como una “catástrofe generacional”, que podría durar décadas y hasta impactar, negativamente, en el desarrollo mundial.

Solo el tiempo y cuánto seamos capaces de seguir haciendo desde las escuelas y las familias, en favor del aprendizaje, y su calidad —amén de que el próximo julio pongamos punto final a los ajustes curriculares— dirán si podremos, o no, pasar la página. El día que logremos aprobar esa asignatura, la normalidad habrá regresado del todo a nuestras aulas.