Las historias de muertes, secuelas y retrocesos post pandemia son tan o más tristes. Probablemente algunas se habrían evitado con una radiografía que mostrara la real condición de los pulmones.

Una semana después del ingreso salimos de alta clínica. El día antes nos dieron el resultado del PCR que, a esas alturas, para lo único que servía era para engrosar la estadística provincial pues, probablemente, ya la carga viral fuera mínima. Nos pasamos todo el tiempo pidiéndole a Carli que nos buscara en la base de datos y creo que todavía no nos ha encontrado. Sin embargo, marcando el número telefónico e introduciendo el carné de identidad, sí. Positivos.

Deben haber ayudado en nuestra recuperación, además del curso “natural” de la enfermedad, los dos o tres oseltamivir que nos tomamos (después se acabó) y las tres dosis de Heberón que, por suerte, no nos provocaron los malestares que a otros. Aún tengo en el hombro izquierdo un hematoma de la segunda inyección, pero ojalá todas las secuelas sean como esa.

Al amanecer del domingo Eric, que ya se sentía muuuuucho mejor, estaba como perro con bicho. Mientras su cuerpo estuvo enfermo, la mente no lo dejó abrumarse demasiado por el ingreso que, como ya ha quedado claro, era más bien como una escuela al campo. Mas, el sábado, muy recuperado de su baja saturación y con todo el apetito de regreso, ya no cabía en aquellas cuatro paredes.

Sobre todo, porque nos quedamos solos en el cubículo y la mejoría no era tanta como para disfrutar ese tipo de soledad, románticamente hablando. O sea, él ya se quería ir, no aguantaba. ¿Yo?, de alta desde el viernes, imagínate, aguantando por él, para que no se quedara solo. El domingo temprano le pusieron la última dosis de Cefazolina y a media mañana nos íbamos o nos íbamos.

Las doctoras pasaron casi al mediodía, nos tomaron la tensión arterial, la temperatura, midieron la saturación de oxígeno, nos auscultaron y bromearon con la posibilidad de que no nos fuéramos. La broma no se hizo realidad, pero amenazó seriamente nuestra confianza, porque entre la consulta y la epicrisis pasaron un par de horas, como mínimo. En la epicrisis, por cierto, dice que fuimos pacientes sospechosos de COVID-19 con un resultado de PCR pendiente. (¿?)

Como no sabíamos si ya estábamos negativos (no hubo otro PCR ni test rápido evolutivo) no pudimos llamar a nadie, familia o amistad, que nos hiciera la caridad de ir a buscarnos. Salimos con la indicación de mantenernos aislados otros 14 días. Por tanto, esperamos el transporte que se garantiza para las altas clínicas.

La guagua llegó casi a las 2:00 de la tarde y descubrimos que no éramos los únicos que salíamos. Junto a nosotros se montaron pacientes de Chambas y otros lugares de aquí de Ciego, todos con nuestra alegría y nuestro cansancio. Y cuando parecía que estábamos más cerca de casa, fue todo lo contrario. Aquella guagua hizo el periplo de la incoherencia.

Lo más difícil estaba: un transporte y el combustible para encaminar a cada uno de los convalecientes de la COVID-19; sin embargo, lo más sencillo, coordinar bien adónde y en qué momento debía llegar ese ómnibus, algo que se habría logrado con solo una llamada telefónica, fue imposible. El chofer dijo que había que ir uno por uno a todos los centros de aislamiento para recoger a los egresos.

El chiste de mal gusto es que el recorrido terminaría en la Terminal de Ómnibus, desde donde partirían otras guaguas hacia distintos destinos. Para nosotros, que salíamos de la Escuela del Partido, a escasos dos kilómetros de la terminal, fue el viaje del absurdo. Pasamos primero por Comcávila: no había altas. De ahí a La Esperanza y La Rueda (por gusto, porque en una no había pacientes y en la otra estaban los ingresos del Hospital Psiquiátrico; después a Las Cañas (sin altas) y por último a la EIDE Marina Samuel, donde se llenaron las capacidades. Entonces enrumbamos por la Carretera Central.

Podrás imaginarte el malestar y el desconcierto ante lo absurdo. Eric estaba que si lo pinchaban no echaba sangre, tanto que apenas llegamos a la terminal, se bajó como un bólido y me dijo “nos vamos a pie”. Por suerte solo nos separaban cinco cuadras de nuestra casa. Pero a esta “cuerpa postcovid” no le gustó la idea; no he extrañado tanto un bicitaxi en mi vida como ese día. Igual nos fuimos caminando.

Llegar a casa fue la gloria, polvorienta como estaba. Un baño, mi sillón, los vecinos preguntando. Pupi que me había comprado lo que vino a la tienda y había sacado el módulo de donación. La vida, volviendo. Los miedos, disipándose, hasta que otra placa nos bajó los humos.

La doctora Bertica volvió a evaluarla y su diagnóstico fue casi tan severo como el primero: seguíamos con neumonía, como si una semana de ingreso no hubiera hecho todo lo que se suponía hiciera. Nos sentíamos físicamente bien, pero a los pulmones les estaba tomando más tiempo recuperarse.

Ya desde antes tenía ese temor, por mí y por todos los convalecientes de COVID-19 que están saliendo de alta sin un examen radiológico. Hay consenso entre los médicos en que las lesiones virales persisten y que no lleva farmacología añadida. Una puede racionalizar ese conocimiento, mas, de ahí a interiorizarlo y estar bien con él, hay un trecho.

Máxime porque las historias de muertes, secuelas y retrocesos post pandemia son tan o más tristes. Probablemente algunas se habrían evitado con una radiografía que mostrara la real condición de los pulmones, pues si algo ha caracterizado a la COVID-19 es lo que han dado en llamar “happy hipoxia” o “hipoxia feliz”, que es cuando la saturación de oxígeno en la sangre es peligrosamente baja y, no obstante, uno se siente bien.

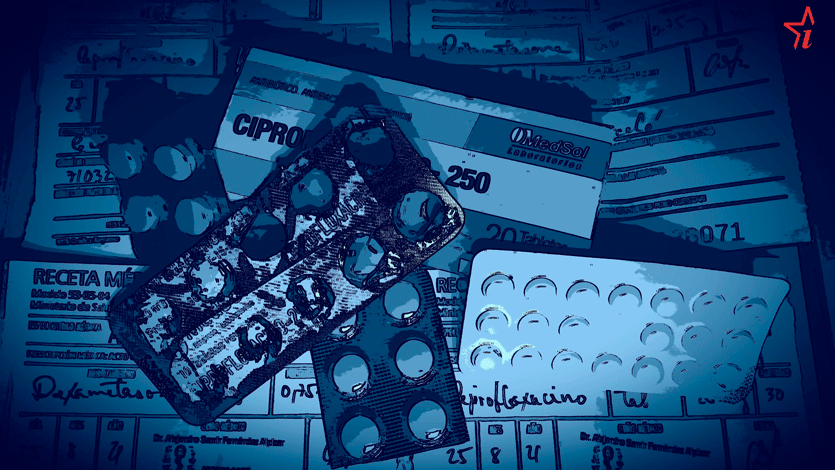

Bertica nos auscultó, nos hizo examen clínico y contrastó la radiografía con nuestro estado general. Nos indicó tomar otro antibiótico, oral, y gracias a la familia y los amigos, de cinco en cinco, o de 10 en 10, completamos el tratamiento. Las recetas que me hizo mi médico Alejandro todavía están esperando tiempos mejores.

• Lea las anteriores entregas:

Diario del miedo: Alejandro, mi médico