Sin proponérmelo, en tiempos nuevos, logré que una historia vieja de nuestro país fuera del interés de las niñas

Archivo A propósito de estos tiempos en que celulares, tablets, videojuegos, en fin, las nuevas tecnologías se adueñan del tiempo de muchos niños, y los padres se reinventan para incentivar en ellos el interés por aprender materias como la historia de nuestro país, son muchas las vías que pudieran utilizarse para hacer efectiva esa enseñanza y contribuir al aprendizaje. Esta historia me pareció interesante.

Archivo A propósito de estos tiempos en que celulares, tablets, videojuegos, en fin, las nuevas tecnologías se adueñan del tiempo de muchos niños, y los padres se reinventan para incentivar en ellos el interés por aprender materias como la historia de nuestro país, son muchas las vías que pudieran utilizarse para hacer efectiva esa enseñanza y contribuir al aprendizaje. Esta historia me pareció interesante.

Cierto día, en que organizaba mi viejo y desvencijado librero llegaron mis dos sobrinas. Limpié un poco el polvo que ya empezaba a cubrir mis ropas y —sin esperar su satisfacción—, les pedí a las niñas que me ayudaran, y así compartíamos juntas la incómoda y agotadora tarea que tenía delante.

Como es de imaginarse, asintieron de mala gana —sobre todo la más pequeña, que quería ir a jugar a la casa de al lado—. Me lavé las manos, busqué nasobucos para ellas, y les pedí que me fueran alcanzando los libros, revistas y otros documentos que guardo desde hace mucho tiempo.

Curiosas, al encontrar varios folletos y manuscritos que tengo en un sobre, preguntaron para qué servían, por qué los guardaba, si estaban viejos; por qué hablaban de medicinas, enfermedades, hospitales y médicos, si yo no lo era.

Aproveché entonces su interés y con mi tesis de graduación en las manos, nos sentamos en el piso del cuarto para hablarles de la cotidianidad mambisa en las guerras por la independencia de Cuba, con el acuerdo de que luego me ayudaran a terminar la labor iniciada.

“Ustedes pudieron ver que durante la COVID-19, hubo escasez de medicinas y los hospitales, en ocasiones, estuvieron muy llenos de enfermos, ¿verdad? Además, muchas familias perdieron a alguno de sus miembros”, comencé diciendo, a lo que ellas respondieron con atención. Y continué.

Los mambises, en la manigua, también tuvieron que lidiar con mucha falta de medicinas, porque no existían los adelantos científicos de hoy, por falta de recursos y por la insalubridad de la época y, fue ese, junto a la muerte durante los combates, uno de los aspectos más dramáticos de la contienda libertadora.

Utilizaron muchas plantas con propiedades curativas, con las que hacían cocimientos, tisanas, emplastes y hasta las emplearon como cicatrizantes, tenían mucha voluntad de ayudar a los enfermos y sobre todo de salvarle la vida a los heridos. Durante los combates o al finalizarlos, recogían a los lesionados que quedaban en el campo de batalla y los trasladaban hacia la retaguardia.

Este ha sido un principio sagrado entre los cubanos: no dejar nunca los heridos, prestándoles los primeros auxilios. En esa época no existían las ambulancias y no tenían suficientes carros tirados por caballos, o mulos —que eran los transportes que podían utilizar en la manigua—, entonces los cargaban entre dos personas, en parihuelas hechas con dos palos largos, sacos, tiras y ropas viejas.

En ocasiones, empleaban las yaguas de las palmas reales, abundantes en los campos cubanos, y así los llevaban encima de los hombros de los compañeros y/o amarrados a las bestias —por supuesto, según la gravedad de las heridas o dolencias que tuvieran— hasta la prefectura, o a los hospitales de sangre más cercanos al lugar de la batalla.

Allí los curaban algunos médicos que se incorporaron a las huestes mambisas, sanitarios, enfermeras, sacerdotes, y mujeres —casi siempre familiares de algún insurrecto— que hacían de enfermeros, sanitarios, curanderos, flebotomianos, auxiliares de sanidad o dentistas, empleando fundamentalmente la medicina verde o tradicional; la misma todavía hoy se utiliza en algunas partes de Cuba.

Lavaban las heridas con agua hervida —cuando podían— si no, lo hacían con agua corriente de los ríos y manantiales de las zonas donde estuviera enclavado el hospital mambí. Le añadían un poco de sal, otras veces, ron o aguardiente. La falta de instrumentos médicos para hacer incisiones, extraer las balas o restos de metralla, las suplían pasando un machete bien afilado o un cuchillo por agua hirviendo o poniéndolo directamente en el fuego y así realizaban el proceder quirúrgico.

• Lea también: La sanidad militar cubana

Como aséptico para las heridas empleaban el ácana, la aroma amarilla, el caisimón y una planta a la que llamaban cucaracha, por su parecido con este insecto.

Continúo repasando las tarjetas y les cuento que la jaqueca o el dolor de cabeza lo curaban con ponche de huevo y bicarbonato; las fiebres o calenturas con limonada caliente, cocimientos de guásima, albahaca morada, almácigo, caimitillo y escoba amarga —usaban la quinina—, una pastilla que les conseguían en los poblados cercanos, pero la mayoría de las veces la sustituían por cundeamor o pasto.

Los vómitos, los calmaban con cocimientos de hipecacuana. La bija, el eucalipto y las flores de campana constituían un alivio para el asma. Las calenturas sufridas por el paludismo, las curaban con píldoras hechas con tela de araña y emplearon otras plantas como el platanillo, el manajú y el coco para aliviar otras dolencias.

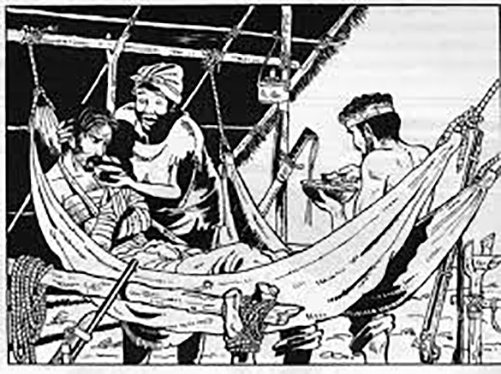

Les muestro el libro de Ramón Roa, Pluma y Machete, donde explica que los hospitales eran hamacas o barbacoas puestas bajo un techo, en una construcción forrada por troncos o yaguas como paredes, o incluso abiertas, donde se colgaban los sacos, lonas o sábanas con los necesitados de atención médica.

• Invasor le propone: Los hospitales de sangre mambises

En la medicina militar, se destacaron, entre otros muchos, el doctor Antonio L. Luaces Iraola, médico camagüeyano que brindó servicios en las fuerzas de Ignacio Agramonte, fusilado por los españoles en Puerto Príncipe en 1873, y en su memoria nuestro hospital provincial lleva su nombre.

También su hermano, el doctor Emilio L. Luaces Iraola. El doctor Rafael Argilagos Grinferrer, también de Camagüey, quien murió con el grado de coronel. El doctor Miguel Bravo Sentís, licenciado en Medicina y Cirugía en Madrid en 1855. El doctor Félix Figueredo Díaz, graduado en Barcelona, Jefe de Sanidad del Departamento de Oriente y Subsecretario de Guerra, que alcanzó el grado de brigadier general y el doctor Gaspar Cisneros Betancourt, también de Camagüey.

Les resalto la labor de la bayamesa Rosa Castellanos Castellanos, que cuidó y curó a los mambises heridos y enfermos, fundó hospitales de sangre, estuvo a su cargo y los defendió con las armas, además los prefectos se ocupaban de atender a los enfermos y a las personas indefensas, que vivían y laboraban en los talleres de la prefectura.

—¿Talleres en la manigua?, pregunta la mayor. ¿Qué es una prefectura?, arremete la más pequeña.

—Esperen un momento, que si sigo aquí con sus preguntas no terminamos de arreglar el librero, otro día les cuento más. Luego, cuando se fueron, me quedé pensando que no fue una mañana cualquiera. Sin proponérmelo, en tiempos nuevos, logré que una historia vieja de nuestro país fuera del interés de las niñas y me alegré de que, sin celulares, pudiera contribuir a su aprendizaje.