La vida se mueve muy rápido de las puertas para afuera. Mientras el 2020 se escurre minuto a minuto, adentro parece que todo ha quedado congelado, tras la fachada ecléctica del Museo Caonabo de Morón.

Puede ser cualquier año de hace al menos seis siglos cuando uno recorre la sala de arqueología de la primera planta, donde un ritual mágico religioso se expresa en coral y piedra, en espátulas vómicas, vasijas de caracol, y la emblemática caratona que sigue siendo, al sol de hoy, una pieza de arte.

•Conozca sobre la reciente reparación del local.

Precisamente al centro de esa sala el visitante puede encontrar una microcolección curiosa: las esferas líticas, un conjunto de piezas de piedra de distintos tamaños y colores, que hacen pensar en el sistema solar.

Martha Irene González Pérez, directora del Caonabo, explica su historia. "Esas piezas fueron encontradas en el yacimiento arqueológico de La Rosa. Formaban parte de los ritos funerarios aborígenes, porque indicaban la jererquía de la persona fallecida dentro de la tribu."

A las niñas les ponían las esferas más pequeñas y claras, a los niños las oscuras. Las mujeres se enterraban con las medianas y la prominencia de los hombres guerreros la indicaban el tamaño y la oscuridad de las esferas.

"Gracias a las esferas líticas es que en Baracoa se guarda el que se cree que es el cuerpo del cacique Guamá. Además de que tiene heridas consistentes con su muerte, fue encontrado junto a una esfera grande y oscura, junto con una daga lítica, de acuerdo con la tradición taína."

• Para más información, visite la revista digital Cuba Arqueológica.

El tiempo pasa, como por arte de magia de una sala a otra, y entonces Martha escoge entre sus piezas preferidas un pequeño artefacto de laboratorio médico del que ni siquiera Google tiene referencias. Se llama championer, y perteneció a la marca SARRA.

De conocer su uso han quedado boquiabiertos hasta los estudiantes de medicina que visitan el lugar. Un mechero a base de alcohol calienta el agua que se coloca a presión en el recipiente, todo para que se mezclen los antibióticos en polvo con el vapor de agua en una pasta que se aplicaba sobre la piel para combatir infecciones como el ántrax, enfermedad cutánea aguda que, sin tratamiento, causa la muerte de uno de cada cinco casos.

• Descargue aquí un informe cubano sobre la enfermedad.

Lo curioso del championer, donado al Museo por Pedro Pujols Bencomo, quien fuera laboratorista químico y presidente del grupo de investigación arqueológica Guarionex, es que aún funciona, y verlo encendido y sonando como una pequeña máquina de vapor da fe de que estás frente a una maravilla en miniatura.

Pero no solo de objetos antiguos y sus usos atestigua el Caonabo. También hay testimonios palpables de la dedicación y el ingenio de quienes habitaron esas tierras.

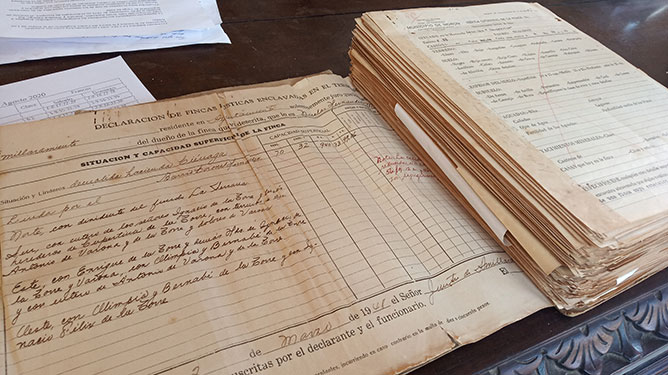

Ese es el caso del catastro del municipio de Morón. Censo minucioso de la riqueza territorial de lo que son hoy los cinco municipios del norte de Ciego de Ávila, que les tomó al señor Guillermo Zanoletti, y a su secretaria, casi una década de trabajo.

Del catastro vi apenas un tomo, que comprendía los datos de un solo barrio de Morón. Escrito a mano, o a máquina de escribir, cada una de las 5 000 cédulas pormenorizaba el nombre de cada finca, urbana o rústica. Sus cultivos, extensión, tipo de suelos, edificaciones, propietario, datos indexados posteriormente en un catálogo por el propio Zanoletti.

Además de él, presidente del grupo arqueológico Caonabo, el catastro tiene las firmas del notario Pedro Sunirats Quesada, primer historiador de la ciudad. El objetivo del censo consistía en determinar la contribución en impuestos de cada finca a la riqueza territorial. Gracias a ello, es posible caracterizar con exactitud el desarrollo económico de buena parte de la provincia en la década de 1940, teniendo en cuenta las brechas entre las clases sociales de la época.

• Sobre la historia de la ciudad.

Está claro que el Caonabo guarda más tesoros. Y que, quizás, valen más en dólares de los que valen estos tres.

Pudieran mencionarse sus piezas de artes decorativas, la colección de fotografías sobre la vida de la bailarina Vivian Díaz y su paso por el mundo, o las cartas firmadas por Máximo Gómez. Hay mucha historia allí. Pero hay algo en estos tres que los hace especiales, y es que son comunes. No fueron joyas para sus dueños originales, fueron ritos, curación, vocación cívica. Por eso, irremediablemente, cargan un pedacito de vida.