Nelson Oney Peña se ha ganado un lugar en los libros de música con que estudian sus nietas, ha creado una familia talentosa y unida. Ha compuesto y acompañado a los más grandes de este país. Y un día volvió a Morón, para que trabajar y disfrutar de la vida ya no fueran conceptos encontrados.

El sol de febrero bien pudiera ser el de agosto a juzgar por la manera en que rebota sobre el asfalto maltratado de la Calle 10. Nelson Oney Peña espera de pie junto a la entrada del edificio, mientras se amarra un nasobuco muy blanco.

“Así que una entrevista”, dice, y opina luego que con él no debe ser fácil. "Con alguien más carismático quizás". "Con alguien más famoso". "Con alguien de La Habana”.

A los 75 años se tiene el pulso firme para decir ese tipo de cosas, aunque vayan a parar escritas quién sabe a dónde.

"Ya uno siente que ha vivido, que el tiempo ha sido lo que tiene que ser", empieza hablando él desde un butacón del tercer piso donde vive.

Y enseguida hace gala de algunas seudociencias que le intrigan y le apasionan: "para una mosca eso es una eternidad, sin embargo, para un elefante no es nada".

Haciendo balance, Nelson ha formado e inspirado a músicos de toda Cuba, ha cultivado el jazz exquisitamente, ha acompañado el trabajo de miles de voces de renombre y ha creado (junto a Rosita, por supuesto) tres generaciones de músicos en su familia. La elíptica con que describe su vida tiene dos vértices. El primero son los toques de santos y la musicalidad trinitaria. El segundo es verse tocando el saxofón junto a su nieta.

Para hablar de Trinidad, Nelson abre las puertas del balcón y le pide a Rosita un buche de café. Ella trae para los tres y se sienta a escucharlo. Empieza como quien tiene la entrevista preparada desde que dijo por teléfono que sí podíamos "sesionar" (Nelson es muy ceremonioso cuando habla).

Resulta que nació en Morón, aunque su ficha de EcuRed le llame "trinitario". De su infancia aquí nada puede recordar porque a Trinidad se lo llevaron sin tener apenas uso de razón. Allá el padre trabajaba en el central, y él, el menor de cinco hermanos, creció entre las congas, las comparsas, las tonadas y los bembés de un asentamiento afrocubano.

“Toda la música que yo percibo en mi niñez ya tenía una influencia grande de los congos. Es un tipo de música afro que tiene una cadencia diferente al resto”.

A Morón volvería en el nuevo milenio, cansado de que "los Oney" anduvieran desperdigados por medio mundo. O quizás por completar la elipse, y que todo le cuadrara a la perfección con la metáfora de verse sentado allí, después de una vuelta tan larga que bien pudiera ser el movimiento de traslación de un planeta.

En Trinidad empezó a trabajar chiquito, porque “había una situación económica en mi casa bastante precaria”. Limpiando en una ferretería se pagaba las clases diarias de música. Tres años más tarde entró a la banda de conciertos, integró una orquesta y fundó una banda infantil.

Ahí se disculpa por salirse de la música y explica que, después de limpiar, a veces podía colarse en el mostrador y vender algunas cosas. "En aquel tiempo el precio de todo era el 30 por ciento por encima del costo. Y si yo quedaba en el mes como empleado de primera, de segunda o de tercera, me pagaban el siete, el cinco o el tres por ciento de lo que vendía". Así sacaba unos kilos por encima del salario mensual de 10.00 pesos. En vez de tomarse 200 coca colas (que podía), pagaba 4.00 o 5.00 pesos al profesor Leonardo Castellano.

De Leonardo no recuerda sólo el nombre, sino la máxima que le da sentido a haberse quedado en provincia, a dejar que hablara por él la música y no el nombre. "Al que toca bien se le abren las puertas". Con Leonardo escogió el lado de los músicos, y no el de los hacedores de ruido.

Un día de este año que se me perdió en el tiempo llego a la puerta trasera del Museo Caonabo de Morón, para esperar un concierto de “los Oney”. Es irremediable que los llamen así, aunque sea bastante raro ese segundo nombre de Nelson. En realidad es el grupo La Familia, que componen el viejo, sus tres hijos y el yerno de su hijo mayor. Ocasionalmente se suma alguna nieta. En el Museo está con ellos Daymí, que estudia clarinete en Camagüey.

Nelson ayuda a Daymí a prepararse y le cambia sus presillas de colores por las horquillas de tender de ella, para que su atril salga bonito en mis fotos y en el video que sube a las redes sociales de Internet la Dirección Municipal de Cultura.

El concierto online lo empiezan abuelo, padre e hija. Ya luego se reacomodan y actúa La Familia. Nelson con el guayo. Dayron con la batería. Daymon con el piano. Dayton con la flauta. Larry con el bajo.

Nelson se ve impasible mientras toca. No mira a las cámaras. Ni a sus hijos. Mira hacia abajo, o se le pierde la vista. Tocan un danzón exquisito, El cadete constitucional, de Jacobo González Rubalcaba. Me voy antes de que empiecen la próxima pieza, y dejo atrás la reverberación de sus agudos en las paredes del Museo.

Rosita puede mejor que nadie contar la historia de todos. Ella recuerda cada músico al que ha acompañado Nelson, cada fecha importante de sus vidas profesionales y personales. Dice que ellos estaban predestinados, y se ríe como si no hubiera soltado una cursilería.

Todavía ríen juntos

Todavía ríen juntos

Cuando se conocieron, las cosas fueron “a mil”. Se hicieron una casita de tablas, sin agua ni electricidad, que debían terminar antes de tener hijos. Pero el único que nació con la casa completa fue Dayton.

Muy pronto empezaron los muchachos con la música. La trompeta, el piano, el saxofón, el solfeo, la escuela. Nelson les enseñaba música. Rosita todo lo demás.

Esos fueron sus mejores años. Nelson trabajaba en la Orquesta de Música Moderna, que le permitió acompañar a Adolfo Guzmán, a Beatriz Márquez, a Omara Portundo… De esa época también nace su amor por el jazz como la “máxima expresión de la improvisación musical”. Y sus inquietudes por la música nueva, extranjera, porque la cubana, aclara, viene en sangre.

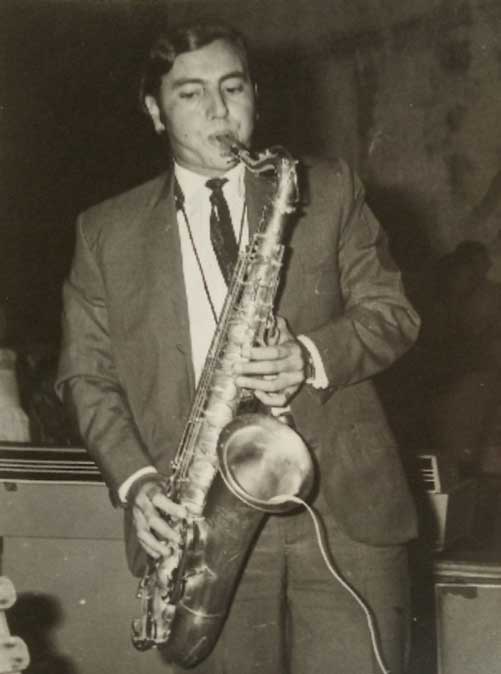

Cortesía de los entrevistados“Mira aquí qué lindo”, dice RositaTodo eso tuvo frutos a principios de este siglo. Nelson se fue a Estados Unidos a trabajar en la All Star Masters of Latin Jazz, junto al prestigioso Orlando Valle, Maraca. Y luego a dirigir el grupo Guararey a España. Por ese entonces Dayron trabajaba en la orquesta Yumurí y sus Hermanos como director y productor musical. Giras a otros países y compromisos en Cuba entera iban enturbiando el sueño del jazz que, poco a poco, Nelson cultivó en todos.

Cortesía de los entrevistados“Mira aquí qué lindo”, dice RositaTodo eso tuvo frutos a principios de este siglo. Nelson se fue a Estados Unidos a trabajar en la All Star Masters of Latin Jazz, junto al prestigioso Orlando Valle, Maraca. Y luego a dirigir el grupo Guararey a España. Por ese entonces Dayron trabajaba en la orquesta Yumurí y sus Hermanos como director y productor musical. Giras a otros países y compromisos en Cuba entera iban enturbiando el sueño del jazz que, poco a poco, Nelson cultivó en todos.

Llegaron hasta Morón con las metas de poder comercializar su música para vivir con más desahogo, y que ese trabajo les dejara tiempo para la familia. Al final fue La Familia, con mayúsculas. Y le vino como broche de oro a Nelson, que "se cree poeta", para el libro que está escribiendo.

• Entre otras cosas, son promotores del Festival Jazz Centro.

Me enseña un manojo de papeles atados con una cinta donde deja discurrir la conciencia. Sus días transcurren así: los mandados de la casa. Una hora de estudio. Algún libro del librero maltrecho y repleto de atrás de la puerta. El pequeño huerto que tienen sobre el techo de la entrada del edificio, el libro que está escribiendo en la computadora.

Para entender el libro habría que escucharle todos los cuentos de cuando él escuchaba sesiones de un grupo de teosofistas villaclareños, que hablaban sobre el ocultismo y sobre los medios de la felicidad. La suya (su felicidad) la explica en el haber realizado su “vocación congénita”.

Nelson es metódico y curioso. Le gustan el ensayo y la poesía. Menciona a Dulce María Loynaz, a Nicolás Guillén y a Carilda Oliver. “Pero Martí, vieja”, enmienda enseguida, porque es la cumbre. Muestra un libro de música cubana que le dedica un par de párrafos. El marcador es un papelito doblado que dice: "Hoy como ayer, La gloria eres tú, Nosotros". Serán sus boleros preferidos. No le pregunto.

• Lea en Invasor sobre otro reconocido músico avileño.

Mientras lee siete de sus poemas, los gorriones del árbol que da a su balcón no dejan de cantar. Él lee con parsimonia versos muy largos que hablan de lo mismo. De la vocación. De la felicidad.

Nadie como tú es verbo del fenómeno colectivo / De tu pueblo eres lágrima, risas, liturgia, éxtasis. Sus trazos son rectos y sus letras todas mayúsculas. Cuando lee tiene una voz muy grave y a ratos temblorosa que, según él, nunca le permitió ser trovador. La piel muy blanca y salpicada por la vejez, traslúcida casi, como quien no quiere pretender de lo que lleva dentro. "Hombre con piel de ensueños y música en la sangre", dice bien.