No sabemos con exactitud que pasó el 20 de octubre de 1868 en Bayamo, salvo que los cubanos lucharon y vencieron, y tuvieron un himno. Al primer repaso fugaz de los hechos aparece la imagen, convertida casi en leyenda, de Perucho Figueredo encima de su caballo ajustando los versos decasílabos de La Bayamesa ante el reclamo de una multitud enardecida por el frenesí de la victoria, que pasó el papel, de mano en mano, hasta levantar un coro que entonó las estrofas con voz ronca.

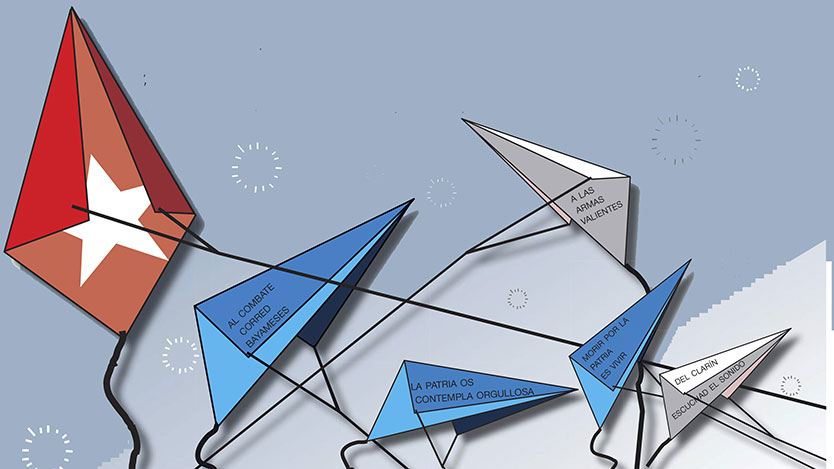

Digamos que el imaginario popular ha sido pródigo en detalles y le ha tocado a la historiografía desmitificar la estampa. A estas alturas hay consenso en que Perucho, aquel hombre riquísimo y con dotes de buen músico que murió fusilado con úlceras lacerantes en sus pies, no escribió encorvado sobre la montura de su caballo Pajarito, sino que la música se compuso antes y la letra circuló después entre revolucionarios allegados, esa que, aprendida de memoria y cantada a pleno pulmón, viajó a la posteridad para impregnarnos la convicción sublime de que “morir por la patria es vivir”.

Debieron pasar muchos años para atar cabos y comprender ese cordón umbilical que une a nuestra historia con la cultura, y define a la creación artística como ese acto a través del cual se logra la identidad plena del hombre. Es que la nación cubana está hecha a sangre, machete y tea incendiaria, aunque también se delineó, muchísimas veces, desde la poesía, la música y la danza.

Entonces era justo el agasajo y fue el 22 de agosto de 1980 cuando se decidió, en una reunión del Consejo de Ministros, establecer el Día de la Cultura Cubana, como conmemoración, cada 20 de octubre, reconociendo “en el Himno Nacional de Cuba, nuestra Bayamesa, el símbolo en que se entrecruzan el sentimiento de amor a la patria y la decisión de combate”.

Más tarde Fidel Castro la llamaría “escudo y espada de la nación”, dándole continuidad a una relación de conceptos aparentemente distantes, pero que aquí se amalgaman tanto como la esclarecedora metáfora de que “sin cultura no hay libertad posible”.

Le ha tocado ser no solo deleite, sino apaciguar tristezas allí donde pasó un huracán o donde los niños apenas han descubierto los títeres, plantar bandera en el terreno ideológico, reivindicar lo autóctono y hacer entender cómo la descolonización también pasa por su filtro.

Cuando los teatros, galerías, cines y librerías cerraron sus puertas por la llegada de la COVID-19 los retos fueron inmensos y solo a través de las pantallas se han experimentado las sensaciones que dejan un concierto online o la apreciación de una obra de arte, a contrapelo de las ganas de palpar, dialogar o bailar.

Los artistas bajaron de los escenarios y fueron a los centros de aislamiento a trabajar allí donde serían más útiles y no por eso su labor ha sido menos noble o elocuente, o se ha cejado en el empeño de una “normalidad” que nos devuelva el alma al cuerpo.

Es que la Revolución, que inició el 10 de octubre de 1868 en La Demajagua y culminó el 1ro. de enero de 1959 con el triunfo, ha entonado siempre el mismo sentimiento, y esa certeza, cadenciosa y sutil, inspira y acompaña.