A propósito del aniversario 170 del natalicio del Apóstol, proponemos una lectura cinematográfica de José Martí: el ojo del canario, filme de Fernando Pérez

En entrevista concedida a esta reportera el 30 de abril de 2017, luego de la presentación de Últimos días en La Habana, en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) de Santa Clara, el cineasta cubano Fernando Pérez expresó tácitamente:

“Tengo que ser sincero, yo no me siento capaz de hacer otra película sobre Martí. Cuando tuve que hacer José Martí: El ojo del canario (2010) fui yo quien escogió la etapa de la niñez y la adolescencia porque allí me sentía más libre y pude recrear un Martí que responde mucho a mi mirada, aunque la película respeta, yo diría que en un 90 por ciento, los hechos históricos comprobables de la vida del Apóstol. Pero estoy seguro que otros jóvenes cineastas abordarán en su momento esta parte de la vida de Martí que falta”.

Ya habían pasado casi diez años desde que se estrenara la película, demorada, diría yo, atendiendo a la necesidad que tenía la filmografía cubana de una obra que escudriñara en la vida de José Martí sin mitificarlo.

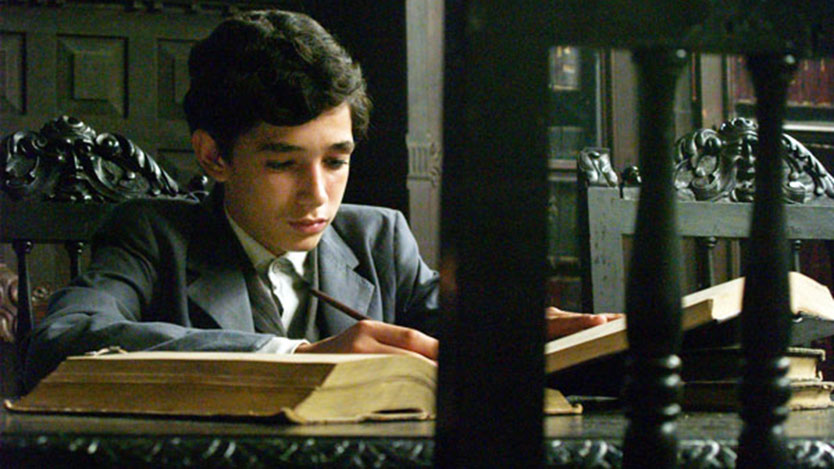

Y Fernando Pérez, aunque no se atrevió a mostrarnos a un Pepe adulto, sí nos acercó a un Martí diferente y, al mismo tiempo, igual a otros niños y adolescentes que trágicamente tuvieron que vivir los sucesos que acaecieron en la Isla a mediados del siglo XIX, cuando Cuba era la última colonia española en el Caribe y el ejército colonial español y el cuerpo de voluntarios descargaban toda su furia contra los insurrectos.

Precisamente es esa época la que Fernando Pérez retrata de manera casi idéntica, dotando de gran verosimilitud al filme. Planos generales de calles abarrotadas de comerciantes, ladronzuelos, personas de todas las clases sociales, “sábanas blancas colgadas en los balcones”, las negras lavando a mano y haciendo labores domésticas en las casas de los grandes señores; los negros recogiendo a los niños ricos…

Esa era la Habana de la infancia de Martí, de Fermín Valdés Domínguez, de los españoles asentados en la Isla, de los maestros que castigaban y pegaban a los estudiantes.

Por esas calles el reconocido cineasta se lo imaginó y, luego de un estudio profundo y de una investigación minuciosa, lo llevó a la pantalla, así: sufriendo bullying, temeroso de la ira de su padre, masturbándose, conociendo la vida del teatro, lidiando con sus muchas hermanas, teniendo que trabajar desde chico…Elementos que destaca con la excelente fotografía de Raúl Pérez Ureta y la Dirección de Arte de Erick Grass.

• Lea también la crítica que hiciera el periodista Rolando Pérez Betancourt en el año del estreno de la película.

Martí también vivió por un corto período de tiempo en Matanzas, una ciudad que sentó sus cimientos sobre la trata de esclavos. Allí, aprendió a amar a la naturaleza, comenzó a radicalizar su pensamiento en cuanto al racismo, percibió la pobreza en su forma más cruel, vio la impotencia de su padre…Recuerdos que hicieron que a su regreso comenzara la traducción de los poemas de Lord Byron y se sensibilizara con las causas y movimientos de liberación. Circunstancias que moldearon su personalidad y llevaron a la consecuente evolución de su personaje dentro del filme.

Para resaltar estos aspectos y llevar el mensaje a través de la narración llena de metáforas y símbolos, se hace uso en el filme de objetivos de poca distancia focal, de claroscuros, una iluminación tenue en espacios cerrados, planos detalles, movimientos de cámara mesurados, aprovechamiento de la luz natural en exteriores y profundidad de campo.

Mediante la escenografía, el decorado, la utilería, el vestuario y el maquillaje, se recrea el ambiente, las costumbres de la época. Componentes que sacan a la luz las maneras de vivir, los comportamientos, el medio social en que se desenvuelven cada uno de los personajes, los estilos, la identificación profesional.

Factores que permiten ubicarnos dramática y sicológicamente en el lugar y fecha de los hechos y donde tiene que ver muchísimo la dirección de arte, apartado donde la película obtuvo varios premios en festivales y eventos como el 36 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 32 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana y Concurso Caracol 2011. Tampoco debe obviarse el diseño de la banda sonora, que se conjuga con los elementos antes mencionados para identificar los sonidos de la época.

• Consulte aquí algunos de los premios y distinciones obtenidos por el filme

Para provocar las emociones y sensaciones en el espectador, se hace uso de primeros y primerísimos primeros planos de los rostros de las personas más allegadas a Pepe, como su madre, interpretada magistralmente por Broselianda Hernández.

En la fotografía y edición sobresalen la iluminación y el cambio de color para otorgarle expresividad a la imagen, tono y matiz a los personajes y objetos, y la creación de estados de ánimo. Por ejemplo: el cambio de color en la escena donde trasladan a la hermana de Pepe para enterrarla. En ese caso, la iluminación tiende a ponerse más azulada para acentuar el dolor y dar la sensación de frío, de pérdida. Otro momento que pudiera citarse de la película y que tiene este mismo objetivo es cuando Martí trabaja forzosamente en las canteras y recibe la visita de su padre.

También hay cambio de iluminación en la cárcel. Allí, el rostro del Martí adolescente sufre una transformación, remarcada por el movimiento de la cámara que hace un zoom in de un plano general en que lo pelan para recluirlo, y luego se detiene en un primerísimo primer plano donde se ve el dolor.

Es también en la cárcel donde Martí revisita el poema de Lord Byron, pero esta vez no como una traducción de un texto que le movía los sentimientos, tras los sucesos de Hanábana, sino como una manifestación de su estado mental, de su siquis.

• Le proponemos el artículo José Martí: el ojo del canario. Cine, fotografía y duelo de una mirada. Léalo aquí

Fernando Pérez divide la película en cuatro tiempos o partes: “abejas”, “arias”, “cumpleaños” y “rejas”, intertítulos que ponen sobreaviso al espectador sobre cambios espaciales y temporales, y que brindan información sobre momentos clave en la evolución del personaje de Martí en cuanto a sus concepciones sobre la libertad.

En José Martí: el ojo del canario, el director, a través de un uso magistral de los componentes internos del cuadro cinematográfico, nos traslada a otra época. Nos hace ver con sus ojos a un Martí otro, conmovido por los sucesos del momento, contrariado y resuelto a dedicar su existencia a la causa de la libertad de Cuba. La información brindada en los minutos finales del filme así lo confirma.

Pérez juega con la poesía en toda la película, los diálogos, las actuaciones, los sucesos conforman un soporte para el símbolo que da título al filme biográfico: Yo pienso, cuando me alegro / Como un escolar sencillo, / En el canario amarillo, / ¡Que tiene el ojo tan negro!